支援総額

目標金額 15,000,000円

- 支援者

- 783人

- 募集終了日

- 2024年4月26日

戦車改造ブルドーザーの実態は?(2010年執筆記事より転載)その1

プロジェクト概要に記載した丹羽次郎さんとの出会いにより、更生戦車に興味を持った実行者が2010年に執筆した記事を特別に転載致します。本当なら「日本陸軍の戦車(カマド出版)」をご購入頂くのが一番なのですが、絶版となって久しくプレミア価格になっております故・・・

長くなるので2回に分けてご報告させて頂きます。とうことで、記事その1です。

戦後復興に貢献した日本軍戦車

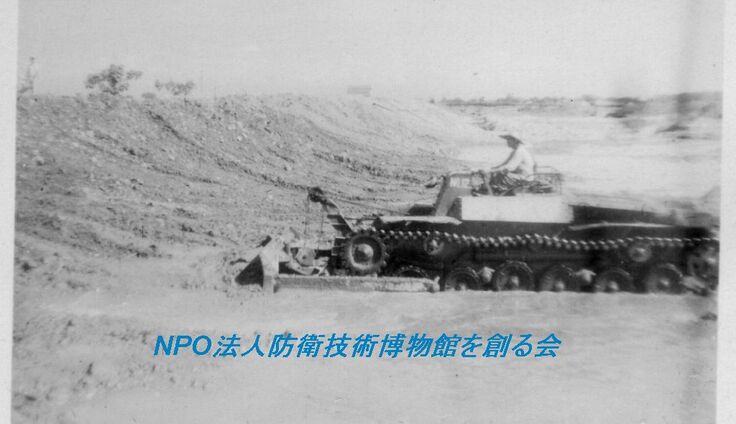

連合軍占領下、GHQ管理のもと戦後復興が日本各地で急がれていた昭和20年代。戦争末期の無謀な戦争指導による消耗と、戦後の航空禁止により全く活動停止状態の航空機とは裏腹に、ディーゼルエンジンの音も逞しく戦車を改造した排土車(ブルドーザー)が全国各地で稼働していた。幸いにも、本土決戦という戦争指導が掛け声だけで終わったために、温存された資材と人員(戦車隊員と技師、技手たち)が復興のため活躍した時代があった。おおむね昭和30年には国産のブルドーザーや輸入ブルドーザーに取って代わられた「更生戦車ブルドーザー」は、終戦直後からメーカーである三菱重工をはじめとする数社で戦車から改造された。正確な改造台数は戦後の混乱期でもあり、メーカー側でも記録が無く、当時の関係者の手に資料や私的なメモが残っている可能性はあるのだが、今となっては多くの方々が鬼籍に入られ、調査する手段は無い。当時の写真や今回の取材から推測すると、数十台のまとまった数がメーカーに残された戦車から改造されたのは間違いない。とにもかくにも、当時の体験を数名の方にお聞きする貴重な機会を得たので以下に記す。

坂の上のチハ

「カメラが好きでね、自分で撮った写真ばかりだよ。」と、平成22年現在、沼津市在住の丹羽次郎氏は語る。大正13年生まれの丹羽氏は、昭和14年に16歳で下丸子の東京三菱製作所に技手として入社、2年間の基礎訓練を経て戦車用エンジンの試運転場へ配属、昭和20年7月に応集するまでの6年間の青春時代を戦車の製造現場で過ごされた。

当時も今も戦車のエンジンと言えば一級品で、手間も時間も一般のトラックエンジンとは比べものにならないのだが、当時は一級品と言えども部品の精度は悪く、モータリングと呼ばれる工程があり、4時間ほど掛けてモーターを使ってプロペラシャフトを回転させ、ピストンリングとシリンダーの当たりを付けていた。現在では組み立てが終わればエンジンに火が入り、慣らし運転が始まるのだが、まさに隔世の感がある。氏の配属先は組み立て工場から送られて来た完成エンジンをモータリングし、問題がなければ火を入れて始動、慣らし運転を完了し社内検査、これらが10台ほど貯まると軍の検査官に領収検査してもらい、検査合格ならば戦車に搭載するという部署だった。そして完成戦車がやはり10台ほど貯まると軍の領収試運転があり、メーカー側の技師や技手が3台に1台くらいの割で同乗し御殿場の大野原へ行き不整地走行、その後は長尾峠から箱根湯元経由で都内へ戻ったりしたそうだ。テスト走行は丸一日、故障やトラブルに見舞われると一泊になると言う長い行程だったそうで、これに選抜されれば一人前と言うわけで張り切って出かけたそうだ。「いまから考えれば馬鹿なことだと思うけど、当時は本気だったね」戦局が悪化した昭和20年、本土決戦が叫ばれるようになると、真っ暗闇で6人一組の工員が戦車用エンジンのオーバーホールが出来るようにと、目隠しをしてエンジンの分解、組み立ての訓練をしたそうだ。暗闇で小銃の分解組み立ての必要に迫られることは想像に難くないし、そのような訓練は現在でも各国の軍隊で行われていると聞くが、戦車のエンジンを暗闇で分解組み立て訓練したなど聞いたことがない。もっとも当時もバルブクリアランスの調整などは目隠しでは出来ず、豆電球の明かりで最終調整を行う手筈になったそうだ。そのような経験を持った技術者や整備員が少なからず居たことが戦後の更生戦車ブルドーザーの稼働率を上げたことは否定できないだろう。丹羽氏は昭和20年7月に入営、「どうやらメーカーがね、若いもんが皆兵隊にとられるもんだから、自分と数名の招集猶予をしてもらってたようなんです。でもね、若いもんだから役所に直談判に行ってね、兵隊に取ってくださいって。」その後、8月には相模の戦車学校へ配属されるも2週間後には終戦。再びメーカーに戻ることになる。

しかし、戦後不況のどん底で喘ぐメーカーにはすでに氏の居場所はなかった。メーカーでは苦肉の策で九七式中戦車を改造したブルドーザーを製造しており、日本各地に売却していた。氏の証言によれば、昭和19年春以降生産は「チハ」から「チへ」、「チヌ」へ移行していたそうで、なぜ終戦後一年を経たメーカーに97式「チハ」が大量にストックされていたのかは謎だそうだ。当時、GHQの許可がなくては何も出来ない時代であるから、あるいはGHQの指導であったのかもしれない。

幸いにも丹羽氏は、元の上司の紹介で東京都に本拠を構える「共同建設」へ整備士兼運転手として転職することになる。鳥取香取開拓団(大山の麓)にて香川県満蒙開拓団の帰国組の入植開墾を手始めに、中国地方を転々と昭和25年まで2台のチハ改造ブルドーザーと共にあった。

広島県和久原川河川敷の現場では毎夕、一日の作業を終えた旧日本軍九七式中戦車改造のブルドーザー(更生戦車ブルドーザー)は轟音と共に堤防の坂道を登り切り、必ずUターンをして停車した。もともと信頼性の低い国産バッテリーは、戦後数年間の酷使によりその機能はとっくに寿命を迎えており、敗戦の痛手から立ち直れないこの時期にメーカーから入手することが難しい部品の最たる物であった。その為、翌日の作業開始に時に通常のスターターモーターを使ったエンジン始動は望むべくもなく、坂道を下り慣性力を使って押し掛けよろしく強制始動していたのだ。「軍隊であんなエンジンの掛け方したら、目ん玉飛び出るくらい打たれたかもしれんね。」笑いながら丹羽氏は当時を語る。

「共同建設」で使用された2台のブルドーザーは現場では単に「ブルドーザー」と呼ばれていたそうで、「戦車」や「チハ」と言った呼び方は一切されなかったそうだ。一台は九七式中戦車の砲塔を外し、操縦室前面装甲を外した車体に排土板をを付けた「低座式」で操縦手と排土板操作手の2名で動かした。もう一台は、砲塔を外した車体上部を改造して、リンケージを使って操縦装置を移設し、操行と排土板操作を1名で出来るように本格改造した「高座式」だった。両形式とも排土板の上下はワイヤー式で、クラッチレバーを介した機械式ウインチにより動力操作されていた。いかにも改造しました感がある「低座式」にくらべ「高座式」の方は形態も本格的ブルドーザーに近く、作業性も良さそうだが、実際にはブルドーザーに使用するには履帯幅も狭く、ギヤ比も高速機動に主眼が置かれた戦車では勢いに任せて土塊に突っ込むような按配だったそうで、河川敷での作業を当時の写真で見ると、戦車にとっては必須の懸架装置も、機動力を担保する履帯も砂に埋まって苦しそうである。

このように酷使される「戦車改造ブルドーザー」は当然故障も多く、部品の調達には難儀しただろうと思うのだが、意外なことに厚木や相模原には戦後暫くの間戦車の中古部品を扱うブローカーが居たそうで、彼らに相談すれば、損耗の激しい履帯ピンや頻繁に欠損したベベルギヤーなどの入手は簡単だったそうだ。また、2台ともエンジンのオーバーホールまでを現地でしているそうで、ピストンリングやガスケット類などオーバーホールに必要な部品も入手は可能だったというから驚かされる。

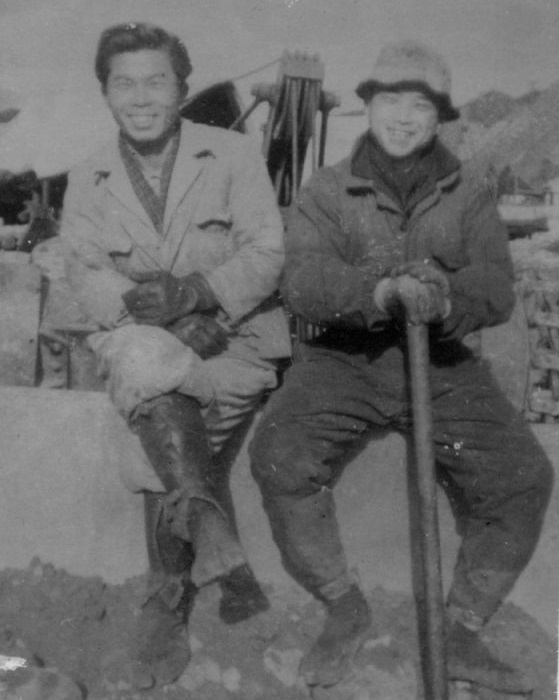

その他「共同建設」では現場連絡用に「ロケ車」も一台保有していた。氏のアルバムは昭和25年の米子の現場を最後に終わるのだが、これは「共同建設」が経営に行き詰まり、手持ち車両を「中国四国建設」へ売却したことによるものだ。丹羽氏は整備士として転籍を熱心に勧められたのだが、故郷へ帰る決断し青春を共にした戦車と決別する。国防の念に燃え、三菱の門をくぐった紅顔の少年も27歳の青年になっていた。その後、2台の戦車改造ブルドーザーの話は風の噂にも聞かなかったそうだ。折しも戦後の国産ブルドーザーの黎明期でもあり、海外から優秀なブルドーザーが入り始めた時期とも重なり、整備が面倒な戦車改造ブルドーザーは故障して動かなくなってスクラップになったのだろうと言う丹羽氏の推測も当たらずとも遠からずといった所だろう。実際、ここが自分の戦場と決めた丹羽氏の去った後に、2台のチハが稼働できる余地も無かったと推測する。「もっと写真を撮った気がするんだけど、どうしたんだかなあ。」写真の行方を思うのか、懐かしのチハ改造ブルドーザーの最後を思うのか、丹羽氏の目は輝いていた。

チハ改造ブルドーザーの排土板に腰掛ける丹羽次郎氏(写真右)

リターン

5,000円+システム利用料

感謝のメールコース

●感謝のメール

●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告

●お披露目会ご招待(1名様)

【お披露目会ご招待】

会場:御殿場市内の博物館建設候補地

実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定

詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで

会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。

- 申込数

- 236

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

10,000円+システム利用料

オリジナルポストカードコース

●オリジナルポストカード

●感謝のメール

●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告

●お披露目会ご招待(2名様)

【お披露目会ご招待】

会場:御殿場市内の博物館建設候補地

実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定

詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで

会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。

- 申込数

- 266

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

5,000円+システム利用料

感謝のメールコース

●感謝のメール

●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告

●お披露目会ご招待(1名様)

【お披露目会ご招待】

会場:御殿場市内の博物館建設候補地

実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定

詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで

会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。

- 申込数

- 236

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

10,000円+システム利用料

オリジナルポストカードコース

●オリジナルポストカード

●感謝のメール

●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告

●お披露目会ご招待(2名様)

【お披露目会ご招待】

会場:御殿場市内の博物館建設候補地

実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定

詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで

会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。

- 申込数

- 266

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!

- 総計

- 530人

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,720,000円

- 寄付者

- 2,857人

- 残り

- 29日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

- 総計

- 679人

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

- 現在

- 73,930,000円

- 支援者

- 6,385人

- 残り

- 32日

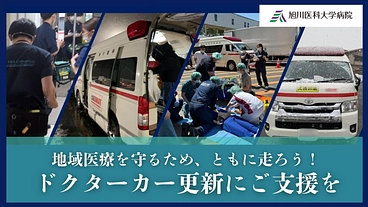

地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト

- 現在

- 7,233,000円

- 寄付者

- 256人

- 残り

- 29日

何があっても、駆けつける。救急医療の生命線「病院救急車」の更新へ

- 現在

- 25,452,000円

- 寄付者

- 297人

- 残り

- 28日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 217,305,000円

- 支援者

- 12,338人

- 残り

- 29日

“A5”仙台牛をおうちで!仙台牛を食べて応援プロジェクト

- 支援総額

- 2,255,000円

- 支援者

- 121人

- 終了日

- 12/11

『皆様の食卓に福を』 笑顔・健康・幸せな時間を届けるお店を開業!

- 支援総額

- 1,070,000円

- 支援者

- 58人

- 終了日

- 9/29

2023年観光業界・地域活性化の未来に繋がるサービスを作りたい

- 支援総額

- 0円

- 支援者

- 0人

- 終了日

- 2/20

被災地に出来た子どもの遊び場を残す あそびーばー

- 支援総額

- 2,145,000円

- 支援者

- 218人

- 終了日

- 1/16

津波で壊滅した徳泉寺を救った「はがき一文字写経」恩返しを今。

- 支援総額

- 2,540,000円

- 支援者

- 103人

- 終了日

- 7/31

アトピーさようなら!肌荒れを保護して綺麗な皮膚にするパッチ開発

- 支援総額

- 1,080,000円

- 支援者

- 43人

- 終了日

- 1/31

コロナ禍で募金活動ができず支援が止まっているシェルターにご支援を!

- 支援総額

- 1,176,000円

- 支援者

- 94人

- 終了日

- 7/30