支援総額

目標金額 10,000,000円

- 支援者

- 156人

- 募集終了日

- 2025年10月20日

子ども支援ラボ会員募集 by 一社)チョイふる

#子ども・教育

- 総計

- 3人

ワンラブ助っ人募集中!|ルワンダでずっと義足を作り続けるために!

#国際協力

- 総計

- 88人

北海道の医療の未来を担う、若き人材育成プロジェクトにご寄附を。

#医療・福祉

- 現在

- 4,749,000円

- 寄付者

- 146人

- 残り

- 29日

【僧帽弁閉鎖不全症】青海の手術費の支援をおねがいします。

#医療・福祉

- 現在

- 358,000円

- 支援者

- 59人

- 残り

- 17日

移植医療の未来を。「こころの教育」を全国の学校へ

#子ども・教育

- 現在

- 1,745,000円

- 支援者

- 123人

- 残り

- 52日

引退競走馬の個性が輝き続けるために|大山と馬、50年の歩みを未来へ

#地域文化

- 現在

- 3,126,000円

- 支援者

- 264人

- 残り

- 36日

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

#観光

- 現在

- 73,896,000円

- 支援者

- 6,381人

- 残り

- 32日

プロジェクト本文

もし明日から運転できなくなったら?

岐阜で暮らす人々にとって、車は“ただの移動手段”ではありません。

通勤、買い物、子どもの送り迎え、病院への通院。

車がなければ、日常のほとんどが成り立たない――そんな地域で、突然、運転ができなくなってしまったら?

「運転できなくなるのは、ずっと先のこと」

多くの方が、そう思われているかもしれません。

しかし、現実は異なります。

脳卒中や不慮の事故により、40代・50代といった働き盛りの世代が、昨日まで当たり前だった「運転する」という能力を突然失ってしまうこともあるのです。

命は助かった。

でも、日常は失われた。

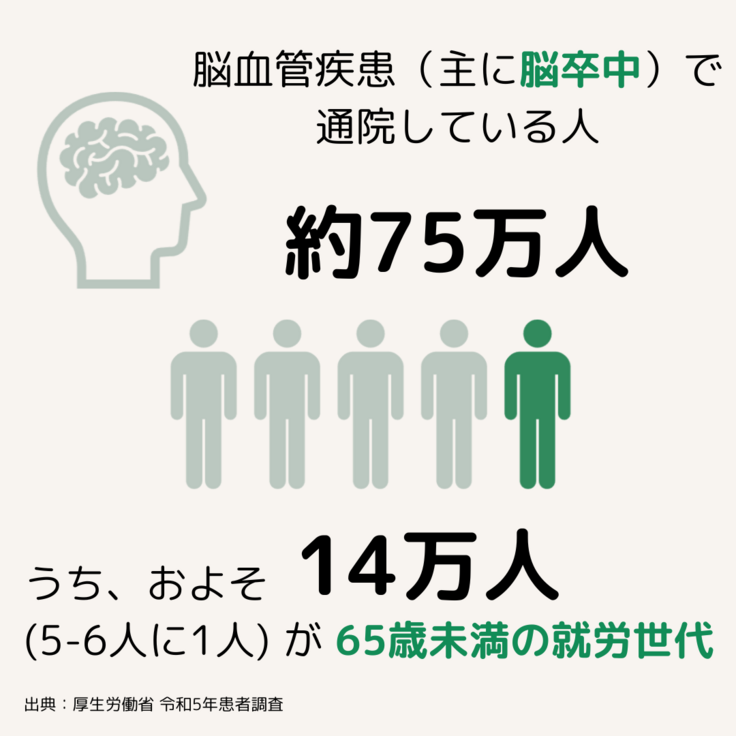

日本には、脳血管疾患(主に脳卒中)の患者さんが184万人、うち通院で治療している人が約75万人います。そのうち、およそ14万人が65歳未満の就労世代です。(出典:厚生労働省 令和5年患者調査)

運転ができなくなる。 それは単に移動手段を失う、という意味にとどまりません。

それは、「社会とのつながりが、断たれてしまう」ということ。

仕事を失い、家族を支えることが難しくなり、 社会の一員であるという実感さえも、失わせてしまう。車への依存度が高い地域社会において、これは深刻な課題です。

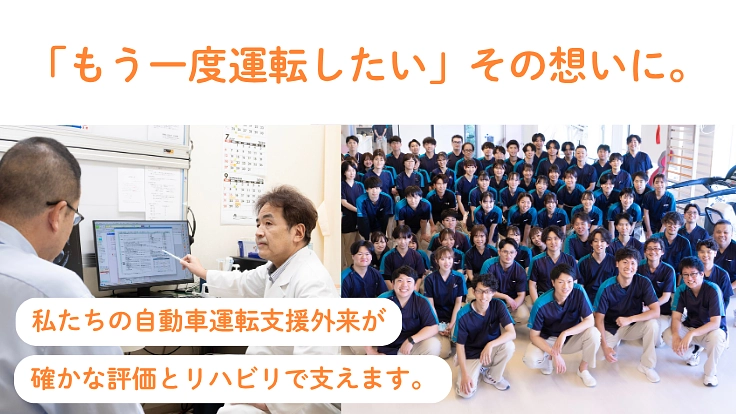

「もう一度運転したい」という声が、続々と集まっています。

「仕事に復帰したい」

「子どもの送り迎えをしてあげたい」

「もう一度、家族をドライブに連れていき、喜ばせたい」

そんな想いを抱えて、私たちの自動車運転支援外来には毎月多くの方が相談に訪れています。

1台のシミュレーターでは、ご相談に応えきれなくなりつつあります。

運転再開の可能性を安全かつ慎重に見極めるために不可欠なドライビングシミュレーター。ご相談が増え続ける中で、1台のシミュレーターに対して常に数十人の方々が順番を待っている状況です。

このままでは、「また運転できるはずだった」方が、支援を受ける前に希望をあきらめてしまうかもしれない。

だから私たちは、決意しました。

和光会グループが創立100周年を迎える、この記念すべき年に。

複数台のシミュレーターを備えた 「自動車運転支援室」を設立します。

病気や障がいを理由に、その人らしい人生をあきらめることのないように。

もう一度「自分らしい生活」を取り戻すための環境を、この岐阜の地に、必ず実現させます。

|本プロジェクトで実現すること

新たに新型シミュレーターを2台導入し、 運転評価・訓練に最適化された独立空間を確保した「自動車運転支援室」を設立します。

第一目標金額:1,000万円

・新型ドライビングシミュレーター2台の購入

・トレーラーハウス型ユニットの購入

・内装・設備費

・クラウドファンディング手数料 など

※本プロジェクトはAll in形式となり、ご支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、必要金額分を当院の資金にて負担するなどして、必ず上記の第一目標における実施内容のとおり実行いたします

なぜ、リハビリの専門家が「運転」に向き合うのか?

私たち山田病院は、回復期リハビリテーションに長年力を注いできました。

56床の回復期リハビリテーション病棟、57床の一般病棟(29床の地域包括ケア病床を含む)を有し、これまでも、痙縮(けいしゅく)外来や嚥下(えんげ)外来といった専門外来を開設するなど、地域の皆様の切実な声に応えてきました。

※痙縮外来:頭部外傷、脊髄損傷、脳性まひ等による手足の筋肉のつっぱり(痙縮)の症状がある患者さんのための専門外来

※嚥下外来:飲み込み(嚥下)に困難がある患者さんを対象とした専門外来。検査を通じて現在の状態を確認し、一人ひとりに合わせて食事の摂取方法や栄養指導などの指導を実施します

一貫して大切にしてきたのは、単に体の機能を回復させるだけでなく、患者さん一人ひとりの「自分らしく、自立した生活」を支えることです。

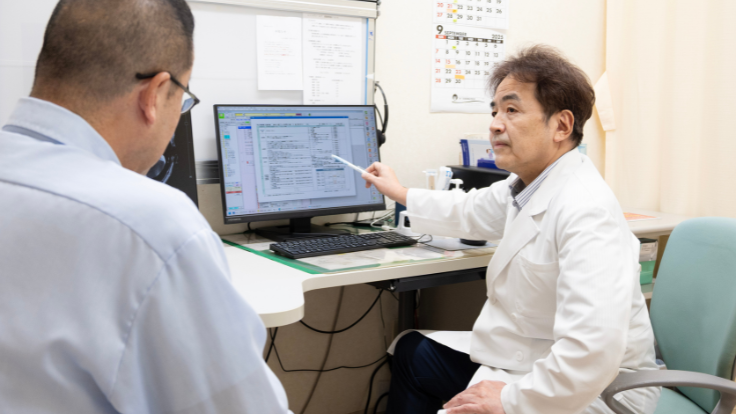

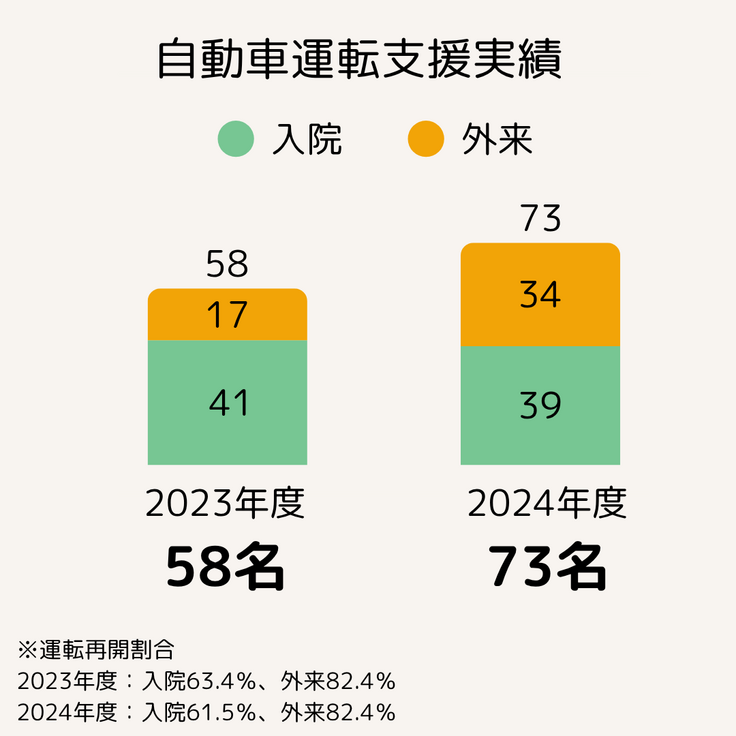

2024年、山田病院では「自動車運転支援外来」を開設しました。自動車運転支援外来とは、脳卒中などの後遺症で運転に不安を抱える人が、運転を再開するために必要な評価や訓練を行う外来のことです。

「危ないなら免許を返納すればいい」――そう考える人もいるかもしれません。

しかし車がなければ仕事にも行けず、日々の暮らしもままならない人々にとって、それは「仕事を辞めろ」「社会とのつながりを断て」と言われるのに等しい、あまりにも厳しい現実です。

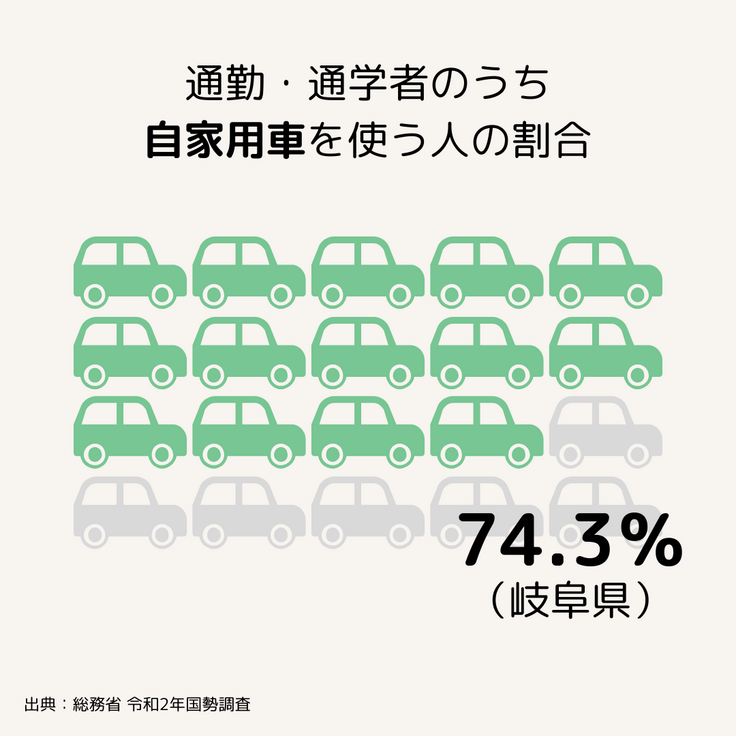

総務省の令和2年国勢調査によると、岐阜県の通勤・通学者のうち74.3%が自家用車を利用しています。

もちろん将来的には、誰もが車に頼らずとも安心して暮らせるよう、新たな移動サービスを整備していくことも重要です。

一方で、「いま、目の前で困っている人」に対して、専門家が協力しながら運転再開に向けたサポートを提供していくこともまた、地域の医療機関が果たすべき責務だと考えます。

山田病院・運転支援事例

|①あの日、流した喜びの涙を、私たちは忘れない

60代のAさんを襲った、左側頭葉脳挫傷と外傷性クモ膜下出血。幸いにも身体の麻痺は残りませんでしたが、「運動性失語」という後遺症が残りました。

頭の中では、伝えたい言葉や感情がはっきりと浮かんでいる。なのに、それがうまく口から出てこない。もどかしく、先の見えない日々の中で、社会とのつながりを保つための大きな希望が、車の運転でした。

私たちは、運転に必要なコミュニケーション能力も含めた総合的なリハビリを開始。そして、連携するライズペーパードライバーズクラブで実際の公道での訓練に臨みました。

結果は、見事クリア。

再び、自分の力で運転できる。

その事実を噛み締めた瞬間、目からは大粒の涙があふれました。その嬉し涙は、運転を通して「人生の喜び」を取り戻した何よりの証でした。

|②左半身が動かなくても、運転再開への道は拓ける

40代のBさんを襲った、突然の病。

診断は右被殻出血という、脳の深い部分で起きた出血。それは左半身に重度の麻痺という、あまりにも大きな後遺症を残しました。

1年にわたる地道なリハビリで、日常生活はなんとか取り戻したものの、運転は絶望的。しかし、「もう一度、自分の力で運転したい」というご本人の強い希望があり、運転支援がスタートしました。

残された右半身の機能を最大限に活かす訓練を重ね、ついに自動車学校での実車訓練へ。左の腕も足も、動かない。その厳しい現実を乗り越え、全ての課題を見事にクリアしました。

再びハンドルを握れるようになったことで、Bさんの人生はもう一度、大きく動き出しました。

休みの日に一人でふらりと遠出をしたり、旧友たちと再会して食事を楽しんだり。運転は、単なる移動手段ではなく、本来持っていた活発な日常と、大切な人との繋がりを取り戻す大きな力となったのです。

重い麻痺があっても、適切な評価と訓練、そして本人の強い意志があれば、再びハンドルを握れることを、その挑戦が力強く証明してくれました。

時には「NO」と言う、勇気と責任。

私たちの外来には、ご家族から「危ないから、もうやめて」と止められながらも、あきらめきれない想いを胸に、ご家族を説得して来られる方もいらっしゃいます。

ご本人の「もう一度」という願いと、ご家族の「万が一」への心配。どちらもかけがえのない大切な想いです。

私たちはこうした想いの真ん中に立ち、客観的かつ公正な立場で、運転再開の可能性とリスクを慎重に見極めています。

もちろん、私たちの第一の目標は安全な運転再開です。しかし、それが唯一の役割ではありません。

客観的な評価と専門的なリハビリを尽くした上で、それでも運転再開は難しいと判断し、ご本人に真摯にお伝えすること。それはたいへん辛い決断ですが、ご本人と社会の安全を守るために、それもまた果たすべき大切な社会的使命だと考えています。

こうした姿勢が実績につながり、今では岐阜県外からもご相談が寄せられるようになりました。

|高次脳機能障害と運転について

脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍などによって、特定の脳領域が傷付くことで様々な脳機能障害が出現することがあります。

特に脳卒中などの後遺症には、手足の麻痺だけでなく、記憶力や集中力が落ちたり、疲れやすくなったりする「高次脳機能障害」のような “見えない障害” も含まれます。

①自覚しやすい症状

・運動障害(身体の麻痺など)

・視野障害(視野が狭くなるなど)

・言語障害(言葉が不明瞭になるなど)

②自覚しにくい症状

・高次脳機能障害(判断力や注意力の低下、片側の無視など)

高次脳機能障害とは、「記憶する」「集中する」「考える」「感情をコントロールする」といった日常生活を過ごすために欠かせない脳の働きに障害が出ること。日常生活において自覚症状がなかったとしても、運転となるとより高度な能力が必要とされるため、問題が生じることがあります。

2014年の道路交通法改正により、脳卒中を含む「一定の病気等」に関する運転免許の申告制度が強化されました。もし申告を怠ったり、事実と異なる記載をしたりした場合には、罰則が科されることがあります。こうした背景から、専門的な運転支援のニーズが高まっています。

新たな自動車運転支援室が未来の道をつくる

新型シミュレーターを2台導入し、 合計3台体制を整備します。 実現すれば待ち時間は大幅に短縮され、より多くの方にきめ細やかな支援が届きます。

そこで専用のトレーラーハウスを駐車場に設置し、 運転評価・訓練に最適化された独立空間を確保します。

私たちはこれまでも、客観的な評価と専門的なリハビリテーションを一体的に提供してまいりました。この新しい支援室は、その質と量を飛躍的に向上させるためのものです。

運転支援といえば、山田病院。

まずは地域でそう信頼していただけるような確かな体制を築き上げます。

さらにその先の展開として、運転支援を必要とするすべての方に対して、より柔軟で、包括的な支援が提供できる拠点を目指します。新しい支援室を起点に、一人ひとりの人生に寄り添う、新しい支援の形を創造していきます。

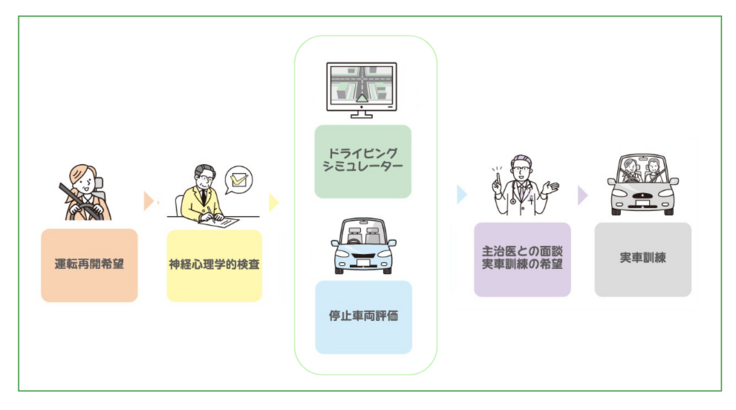

|運転再開までの安全で確かな道のり

運転再開に向けて、当院では専門家チームによる多角的な評価プロセスを導入しています。

専門家による詳細な机上評価

専門家による詳細な机上評価

まず、注意力や記憶力、判断力といった、安全運転に不可欠な脳の働きを、専門のスタッフが机上課題を通して丁寧に評価します。(神経心理学的検査)

ドライビングシミュレーターによる模擬運転

次に、シミュレーターを使って、実際の運転に近い状況での操作能力や反応速度、危険予測などを客観的なデータに基づいて評価。ご自身の運転特性を「見える化」します。

停止車両評価

その後、停止した車両の運転席に座り、ドアの開閉操作や着座動作、アクセルブレーキの運動機能、前後左右8方向の車両感覚を評価します。車を動かさない状態で安全かつ実践的な評価が可能であり、運転支援の方針を立てる上で重要なステップとなります。

自動車学校または公道での実車訓練

院内での評価で一定の基準に達した方には、教習官と共に実際の車を使った訓練を行います。連携する自動車学校のコースの他、ライズペーパードライバーズクラブとの連携により公道での練習も可能です。

ドライビングシミュレーターによる訓練の様子は動画でもご紹介しています。

私たちの自動車運転支援外来は、運転の可否を一方的に判断する場所ではありません。あくまで、道路交通法に基づき、ご本人が安全に運転できる状態にあるかを医学的な立場で評価し、運転者講習センターでの最終判断に向けた支援を行う役割を担っています。

※動画の続き、およびより詳細な支援内容については当院ホームページよりご覧いただけます。

https://www.yamada-hospital.jp/station/rehabilitation/jidousyauntenshien/

プロジェクトメンバーからのメッセージ

山田 豪

医療法人和光会 理事長

皆様、いつも和光会グループにご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。

私たち和光会は、「みんなを笑顔に。」を理念に掲げ、地域社会がどんな時も安心して笑顔で暮らせるよう、医療・福祉事業を展開してまいりました。この度、中核である山田病院は、地域の皆様に支えられ、100周年を迎えます。

山田病院は、在宅療養支援とリハビリテーションを二つの柱としています。今回、クラウドファンディングに挑戦するのは、特に力を入れている「自動車運転支援」のさらなる強化のためです。

岐阜において、自動車は生活に欠かせない移動手段であり、社会との繋がりを保つ大切なツールです。脳卒中などで運転を諦めていた方が、再びハンドルを握り、自立した生活を取り戻すことは、ご本人やご家族、そして地域全体の「笑顔」に繋がると信じています。

和光会グループは、これまでも、そしてこれからも、地域の皆様の笑顔のために、医療・福祉の質向上に努めてまいります。皆様からの温かいご支援が、地域社会の未来を明るく照らす光となると確信しております。本プロジェクトへのご理解とご支援を心よりお願い申し上げます。

安藤 弘道

山田病院 院長

自動車運転支援外来を担当しています安藤でございます。

私自身は元々脳神経外科医であり、外科的治療を中心に脳卒中診療に深く関わってきました。その後、脳卒中後の身体機能障害や高次脳機能障害などの後遺症に悩む人たちを少しでも救いたいという思いからリハビリテーション科医となり、現在は脳卒中のリハビリテーションを専門に診療をしています。

脳卒中後にその後遺症のために運転したくてもできない患者さんたちを数多く見てきました。そんな患者さん達の支援をしたい、脳の病気になっても再び元気に運転をしてもらいたい、という思いから2024年8月に自動車運転支援外来を開設いたしました。開設以来、多くの患者さんのご紹介があり、改めてこの地域における自動車運転支援の重要性を強く感じています。

地域の方々の自動車運転支援をより効率よく遂行するために、ドライビングシミュレーターを新たに2台増設し(合計3台)、さらに病院敷地内に専用のトレーラーハウスを設置したいと思います。これにより、独立した自動車運転支援室が完成し、広々としたスペースによりご家族も快適に見学ができるようになります。

自動車運転支援室設立後は、今まで以上に地域の皆さまや急性期病院の職員の皆さまのご期待に添えるよう鋭意努力していく所存ですので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。

中村 浩哉

山田病院 リハビリテーション部 課長

リハビリテーション部では、小児から高齢者まで、地域の方々の生活を支えるリハビリテーションに日々取り組んでいます。

その中でも、近年特に力を注いでいるのが「自動車運転支援」です。脳卒中後の後遺症などがある場合、運転再開には、医師を中心とした慎重な医学的評価が欠かせません。

私たちリハビリスタッフも、その一端を担い、「もう一度運転したい」という想いを支えるために評価とリハビリを行っています。当院では、神経心理学的検査や停止車両での操作確認に加え、より実践的な運転操作の評価を行うためにドライビングシミュレーターを活用しています。

シミュレーターは、運転操作や注意力、判断力を安全に評価できるだけでなく、ご本人やご家族が現状を客観的に理解し、納得できる支援につなげる大切なツールです。しかし、現在は1台のみの運用で、多くの方が支援を待っている状況です。

今回のクラウドファンディングで新たに2台を導入し、待機時間を短縮しながら、より多くの方に運転再開支援を届けられる体制を目指します。私たちリハビリスタッフも、一人でも多くの方が「もう一度運転できるかもしれない」という希望を持ち続けられるよう、全力で取り組んでまいります。

応援のメッセージ

柴橋正直 様

岐阜市長

誰もが住み慣れた地域で、安心して心豊かに暮らせるためには、心のよりどころとなる場所や人のつながり、そして「また挑戦してみよう」と思える環境が欠かせません。

一方、病気や不慮の事故は、誰しも起こる可能性があります。

この「自動車運転支援室」設立プロジェクトは、脳卒中や事故により運転をあきらめられた方が、再び運転することを目指す挑戦の後押しとなり、「もう一度人生を動かす」きっかけになる取り組みだと感じます。

運転再開の機会、移動の自由の回復は、生活の質の向上、そして、自己肯定感や生きがい回復につながるのではないでしょうか。

地域社会全体の福祉推進や交通安全にも通じる意義深い挑戦として、今後の展開を期待しています。

浅野健司 様

各務原市長

「自動車運転支援外来」は、脳卒中などで運転が困難になった方の社会復帰を支援する大変重要な役割を担っています。専門的な検査や訓練を通して、患者さんの「もう一度運転したい」という希望を実現へと導いてくれる、大変心強い存在です。

運転ができなくなることは、生活の利便性を低下させるだけでなく、社会参加の機会の減少にも繋がる恐れがあります。再びハンドルを握り、自由に移動できるようになることは、ご本人にとって大きな喜びであり、自信を取り戻す大切な一歩となるでしょう。

一人でも多くの方が運転再開の喜びを味わえるよう、私もこのプロジェクトを心から応援しています。

100年の感謝を、地域と共に次の100年の希望へ。

2025年、和光会グループは創立100周年。皆様への感謝を形にする記念事業として、法人車両のデザイン変更や、介護予防体操「なごみひかる体操」の制作、新たな地域貢献活動「HARMONY LIGHT」の立ち上げなどに取り組んできました。

この「自動車運転支援室」の設立もその挑戦の大切なひとつ。これからの100年も、岐阜の地で、 誰もが安心して暮らせる地域づくりに貢献していく。そんな決意を込めています。

目指すのは「変化し続ける病院」として、地域の声に寄り添い続けること。そのために、このプロジェクトも私たちだけで完結させるのではなく、共に暮らす皆さまと一緒に育てていきたいと考え、クラウドファンディングという形を選びました。

お一人おひとりのご支援が、運転再開を願う方々の笑顔と自信、そして社会とのつながりを取り戻す力になります。このプロジェクトをご家族やご友人に紹介していただいたり、SNSなどで広めていただくことも、大きな力となります。

次の100年も、「この街に山田病院があってよかった」と感じていただけるように。

どうか、私たちの挑戦に、温かいお力をお貸しください。

運営主体

医療法人和光会 山田病院

支援金の使い道(内訳概算)

皆様からいただく貴重なご支援は「自動車運転支援室」の設立と運営のために、大切に活用させていただきます。

第一目標金額:1,000万円

・新型ドライビングシミュレーター2台の購入

・トレーラーハウス型ユニットの購入

・内装・設備費

・クラウドファンディング手数料 など

※本プロジェクトはAll in形式となり、ご支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、必要金額分を当院の資金にて負担するなどして、必ず上記の第一目標における実施内容のとおり実行いたします。

スケジュール(予定)

2025年11月下旬~12月上旬頃 本格運用開始

※プロジェクトの進捗状況次第ではスケジュールが前後する可能性がございます。

体験系リターンに関する注意事項

体験系リターンについては、下記詳細・ご注意事項をご一読の上、ご支援ください。

|なごみひかる特別訪問

・出張場所は山田病院から車で片道1時間程度の範囲とさせていただきます

・個人・法人いずれのお申し込みも可能です

・現地で登場できる時間は30分前後となります

・訪問時の提供サービスとしては写真撮影や企業様のイベントへの登壇などを想定しています

・詳細はクラウドファンディング終了から1ヶ月以内を目処に支援者様とメールにてご調整いたします

・有効期限は詳細のお知らせから1年以内となります

・万一、出張キャンセルとなった場合もご返金は致しかねますのでご容赦ください

|なごひかラジオへのゲスト出演

・FM軽井沢で放送中の番組「なごひかラジオ」にゲスト出演いただけます

・個人・法人いずれのお申し込みも可能です

・詳細はクラウドファンディング終了から1ヶ月以内を目処に支援者様とメールにてご調整いたします

・有効期限は詳細のお知らせから1年以内となります

・番組の趣旨にそぐわないと当方が判断した場合、ご出演をお断りさせていただくことがございます

・万一、出演キャンセルとなった場合もご返金は致しかねますのでご容赦ください

なごひかラジオ(和光会グループ100周年サイト)

https://100th.wakokai.or.jp/radio/

なごひかラジオ(Spotify)

https://open.spotify.com/show/5b7rFRNeSXY7Ngz3JYALSi

|和光会グループ100周年式典にご招待+表彰(ご希望の方のみ)

・開催日:2025年10月25日(土)9時30分~11時30分

・開催場所:都ホテル岐阜長良川

・現地までの交通費は支援者様ご負担となります

・当日はメディアの取材が入る可能性がございます

・集合時間等、詳細なイベント内容は開催1ヶ月前を目処に支援者様あてにメールにてご連絡します

・ご都合が合わなくなった場合もご返金は致しかねますのでご容赦ください

・申し込み〆切は【2025年9月25日(木)23:59】となります

・本リターンはコース金額にかかわらず同じ内容となります

ご留意事項

●本プロジェクトはAll-in形式のため、目標金額の到達有無にかかわらず当該活動を行います。

※支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、必要金額分を自己負担するなどして、必ず上記の実施内容の通り実行致します。

●本プロジェクトでのご支援は税制控除の対象になりませんのでご注意ください。

●本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、こちらのページの「命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

●ご支援確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

●支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合があります。

- プロジェクト実行責任者:

- 山田 豪(医療法人和光会)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

●プロジェクト概要 脳卒中や事故で運転ができなくなった方々の「もう一度運転したい」という想いを支えるため、新たにシミュレーターを2台導入し、 運転評価・訓練に最適化された独立空間を確保した「自動車運転支援室」を設立します。 ●目標金額:1000万円 ・ドライビングシミュレーターを2台追加導入(計3台体制) ・トレーラーハウス型センターユニットを設置し、独立空間で評価・訓練を提供 ・待機者の解消、より多くの方への運転支援 ・内装・設備費 ・クラウドファンディング手数料 など

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額は自己資金にて補填いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

山田病院は56床の回復期リハビリテーション病棟、29床の地域包括ケア病床、28床の一般病棟を有し、在宅復帰を目指して365日のリハビリテーションを提供しています。入院後も多職種が連携し、在宅復帰を支える切れ目のない医療を実現しています。小児リハビリにも力を入れ、県内外から多くのお子さまが通院されています。 地域の方々に信頼される病院を目指し、安全で質の高い医療を提供するため、患者さん中心の温かな医療を実践し、地域連携にも注力しています。 このたびの「自動車運転支援室」設立プロジェクトは、脳卒中や不慮の事故により、運転ができなくなってしまった方が、再び安全に運転できるよう支援する新たな取り組みです。100周年イヤーの幕開けにふさわしいこのチャレンジを通じ、これからも地域の“安心”を育む存在であり続けます。皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

クラファン限定ステッカー

●なごみひかるステッカー(2枚セット)

サイズ:直径8cm

※画像はイメージです。デザインや色は変更になる場合があります

●お礼のメッセージ

●和光会ホームページ、山田病院へのお名前掲載(ご希望の方のみ)

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

10,000円+システム利用料

のこり染ミニバッグ(なごひか運転バージョン)

●のこり染ミニバッグ(なごひか運転バージョン)

なごみひかるのクラファン限定イラスト入り。車に乗るときなど使いやすいミニバッグです。2種類の色から1つお選びいただけます。

のこり染とは、普段なら捨てられてしまう食べ物や植物を加工したあとに出る、のこり、捨ててしまう部分で生地を染める新しい染色方法です。例えばブルーベリージュースをつくる際のブルーベリーを絞った後の「のこり」や、くりきんとんを作る際に出る栗の皮などから色を抽出しています。

素材:綿(帆布)100%

サイズ:約)幅32cm×高さ20.5cm×マチ13.5cm

※画像はイメージです。デザインや色は変更になる場合があります

●お礼のメッセージ

●和光会ホームページ、山田病院へのお名前掲載(ご希望の方のみ)

- 申込数

- 23

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

5,000円+システム利用料

クラファン限定ステッカー

●なごみひかるステッカー(2枚セット)

サイズ:直径8cm

※画像はイメージです。デザインや色は変更になる場合があります

●お礼のメッセージ

●和光会ホームページ、山田病院へのお名前掲載(ご希望の方のみ)

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

10,000円+システム利用料

のこり染ミニバッグ(なごひか運転バージョン)

●のこり染ミニバッグ(なごひか運転バージョン)

なごみひかるのクラファン限定イラスト入り。車に乗るときなど使いやすいミニバッグです。2種類の色から1つお選びいただけます。

のこり染とは、普段なら捨てられてしまう食べ物や植物を加工したあとに出る、のこり、捨ててしまう部分で生地を染める新しい染色方法です。例えばブルーベリージュースをつくる際のブルーベリーを絞った後の「のこり」や、くりきんとんを作る際に出る栗の皮などから色を抽出しています。

素材:綿(帆布)100%

サイズ:約)幅32cm×高さ20.5cm×マチ13.5cm

※画像はイメージです。デザインや色は変更になる場合があります

●お礼のメッセージ

●和光会ホームページ、山田病院へのお名前掲載(ご希望の方のみ)

- 申込数

- 23

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

プロフィール

山田病院は56床の回復期リハビリテーション病棟、29床の地域包括ケア病床、28床の一般病棟を有し、在宅復帰を目指して365日のリハビリテーションを提供しています。入院後も多職種が連携し、在宅復帰を支える切れ目のない医療を実現しています。小児リハビリにも力を入れ、県内外から多くのお子さまが通院されています。 地域の方々に信頼される病院を目指し、安全で質の高い医療を提供するため、患者さん中心の温かな医療を実践し、地域連携にも注力しています。 このたびの「自動車運転支援室」設立プロジェクトは、脳卒中や不慮の事故により、運転ができなくなってしまった方が、再び安全に運転できるよう支援する新たな取り組みです。100周年イヤーの幕開けにふさわしいこのチャレンジを通じ、これからも地域の“安心”を育む存在であり続けます。皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

.png)

![命の期限が迫っています! [僧帽弁閉鎖不全症]ビビを助けて下さい のトップ画像](https://readyfor.jp/rails/active_storage/representations/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBM0kwRXc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--46a6c4006b6d42c4a497380f5665ec7af13fe80c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9MWm05eWJXRjBPZ2wzWldKd09oTnlaWE5wZW1WZmRHOWZabWxzYkZzSGFRSndBV2tCenpvS2MyRjJaWEo3QmpvTWNYVmhiR2wwZVdscCIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--33cffeb1400c1116a19ec7e483a15ff226cbcd3d/p163312-sub-visual.jpeg)