寄付総額

目標金額 4,000,000円

- 寄付者

- 252人

- 募集終了日

- 2024年11月18日

研究室の活動報告04:卒業論文のテーマ紹介 前編

こんにちは。広島大学文学部考古学研究室です。

本プロジェクトは残りあと1か月にして80%に到達する勢いです。皆さまありがとうございます。

目標額達成に向けて、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。

さて、本日は今年度の卒論生をご紹介いたします。

当研究室の4年生(卒論生)は、それぞれが関心を持つテーマについて、関係する考古資料の観察や記録などを行い、自身の集めたデータや先行研究をもとにして卒業論文を作成します。

卒論生の関心は多岐にわたりますので、対象とする地域・時代はもちろん、取り入れる手法についても、遺物を実測する人から実験を試みる人まで、毎年さまざまです。

1人ずつお話を伺ってみましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1人目:Yくん

こんにちは。学部4年生のYです。私は、卒業論文のテーマとして、縄文時代並行期における琉球列島の磨製貝鏃を扱います。いわゆる貝鏃とは、真珠層を有する貝の貝殻を素材とし、縁辺を鋭く仕上げた三角形状の製品です。貝鏃は、琉球列島(奄美群島・沖縄本島とその周辺離島)から出土し、出土時期も主に縄文時代並行期に限られます。琉球列島はサンゴ礁に囲まれ、貝類の採取が容易なため、それらを生活用具に利用する物質文化を持ち、貝でヤジリを作ることも、この地域的特性が関係しているといえます。また、貝鏃は磨製であり、本州で同時期に出土する石鏃が主に打製であることから、製作技術における観点からも特徴的な製品であるといえます。

これまで貝鏃に関する研究の中で、しばしば「実用品か否か」ということが議論されてきていますが、未だに結論は出ていません。そこで、卒業論文では実験考古学的手法を用いて、貝鏃の機能を検証します。真珠層を持つ貝を打ち割って貝鏃のレプリカを作り出し、実際に刺突したり、衝撃を与えることによって、現在貝鏃として報告されている製品がヤジリとしての役割を果たしていたのか否かを実証的に論じていきたいと考えております。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

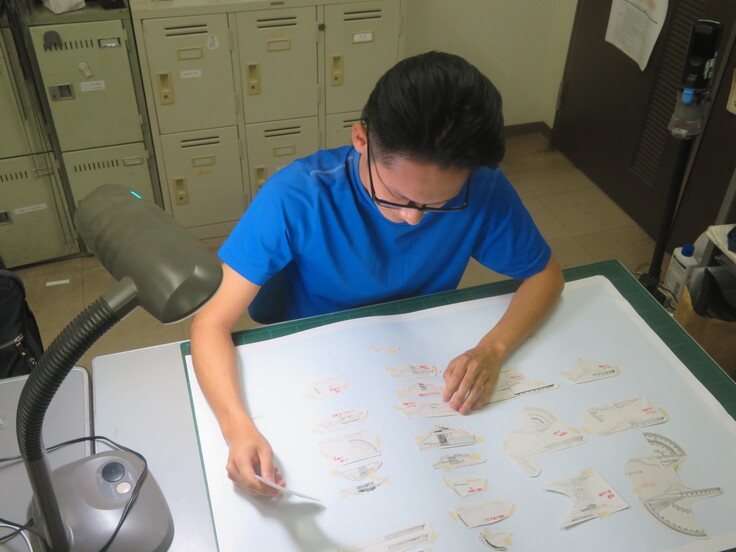

2人目:I さん

こんにちは、学部4年生の I です。私が卒業論文でテーマとするのは、弥生時代の石器、特にスクレイパーについてです。スクレイパーとは石で作ったナイフのようなもので、旧石器時代から古墳時代まで長くにわたって使われていました。スクレイパーは剥片の一部のみに加工をする不定形な石器の総称で、形も大きさもバラバラです。さらには、使い方もよくわかっていないという謎の多い石器です。

私は、そのようなスクレイパーの中でも特に弥生時代に注目しています。なぜ弥生時代なのかといいますと、弥生時代は稲作が始まり、人々の生活が大きく変化していく時期であるからです。さらに、鉄が伝わってきたことで、石器よりも鉄器がよく使われるようになります。このように石器の使用方法や使用頻度が変化すると考えられる弥生時代をとおしてスクレイパーは作られ続けます。しかし、弥生時代のスクレイパーはほとんど研究されてきませんでした。そこで私は、弥生時代を通して存在するスクレイパーの様々な要素の中でも作り方の変化に注目し、弥生時代の石器を作る技術がどのように変化をしていくのかを考察していきます。

ちなみに I さんが実測している尾道市因島大浜遺跡出土のスクレイパーは、木造展示ケースで常設展示しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3人目:Mくん

学部4年生のMと申します。私は、装飾高坏の型式学的研究をテーマに卒業論文に取り組んでおります。装飾高坏というのは瀬戸内海沿岸部の地域で見られる遺物で、とりわけ弥生時代後期頃、各地で見られる弥生墳丘墓といわれるようなお墓でしばしば出土しているものです。一般的な高坏というと坏形の土器に脚台が下部につくことで器高が高くなったものであり、食物などを盛る役割を果たしていたと考えられます。一方装飾高坏は基本的な構造は一般的な高坏と同じであるものの各部に刻目文や鋸歯文、櫛歯文など文様を施すなど華美に仕上げてあります。こうした装飾高坏は楯築弥生墳丘墓を中心とした岡山県内の弥生墳丘墓やほかにも広島、兵庫、愛媛、さらには福岡や宮崎などでも確認されています。九州地方で見られる装飾高坏と中四国地方で見られるものとの関係が明らかにできれば、この2地域間での交流の様相が明らかにできる可能性があります。しかしこれらの装飾高坏の各部についての研究、いわゆる型式学的研究が未だなされておらず、一般に土器研究の一歩目とされる編年研究が進んでいないのが現状です。そのため私の卒業論文では装飾高坏の集成と製作技術の変化から、その変遷を明らかにすることを目標としております。

1月末の〆切に向けて、引き続き頑張ってください!

ギフト

5,000円+システム利用料

応援コース|5,000円

・寄附金領収書

・お礼のメール

- 申込数

- 59

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

10,000円+システム利用料

応援コース|10,000円 A

・寄附金領収書

・お礼のメール

・広島大学考古学研究室様HPへのお名前掲載

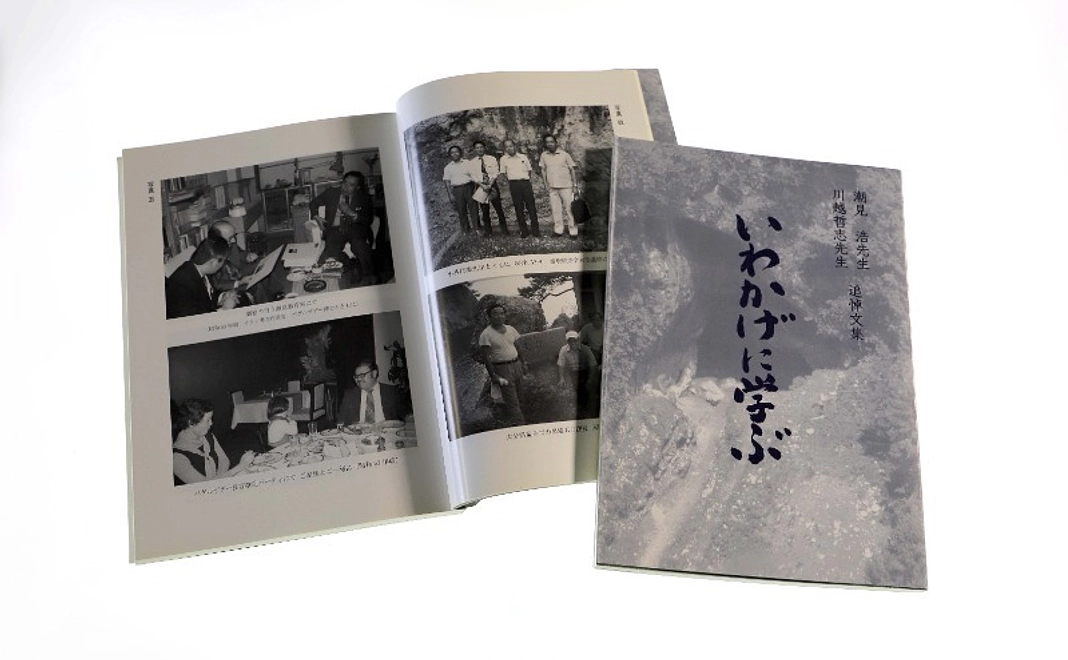

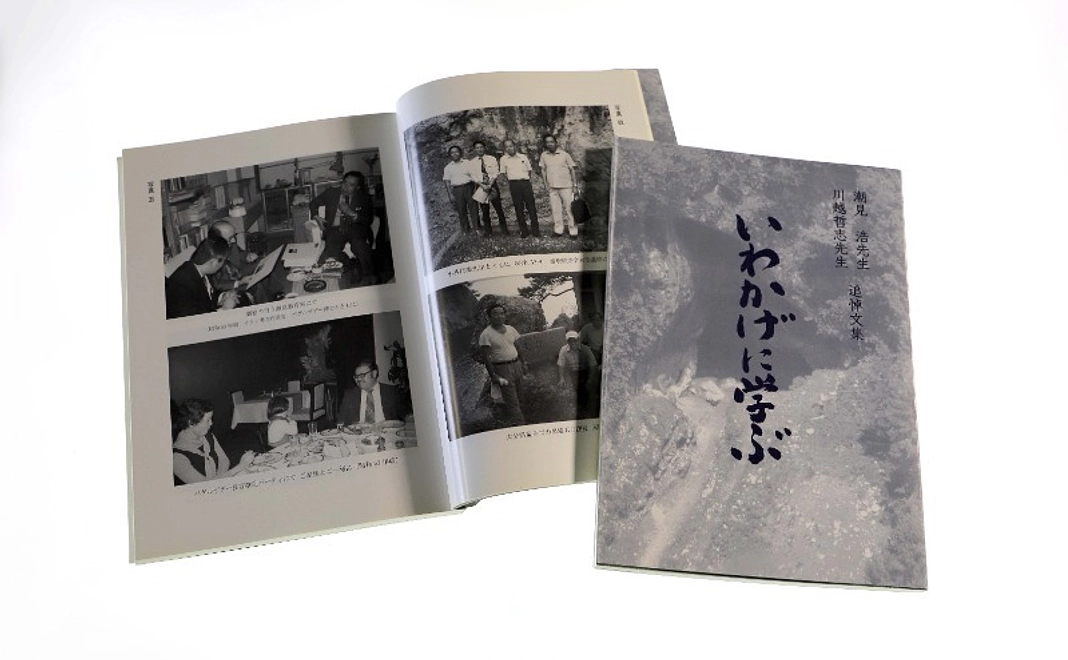

・『いわかげに学ぶ』(潮見・川越両先生の追悼文集)謹呈

- 申込数

- 30

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

5,000円+システム利用料

応援コース|5,000円

・寄附金領収書

・お礼のメール

- 申込数

- 59

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

10,000円+システム利用料

応援コース|10,000円 A

・寄附金領収書

・お礼のメール

・広島大学考古学研究室様HPへのお名前掲載

・『いわかげに学ぶ』(潮見・川越両先生の追悼文集)謹呈

- 申込数

- 30

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

久賀島の歴史を後世に語り伝えたい・潜伏キリシタン資料館サポーター

- 総計

- 4人

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

- 総計

- 162人

えん罪のない世界へ!IPJサポーター

- 総計

- 79人

明日の災害に備える仕組みにご支援を|カーシェアサポーター募集

- 総計

- 3人

困窮する女性や女子を支援~1日33円からの人道支援サポーター募集!

- 総計

- 21人

八王子の医療連携をつなぐ一台。病院救急車の更新にご支援ください

- 現在

- 3,422,000円

- 支援者

- 47人

- 残り

- 29日