支援総額

目標金額 4,000,000円

- 支援者

- 290人

- 募集終了日

- 2022年10月26日

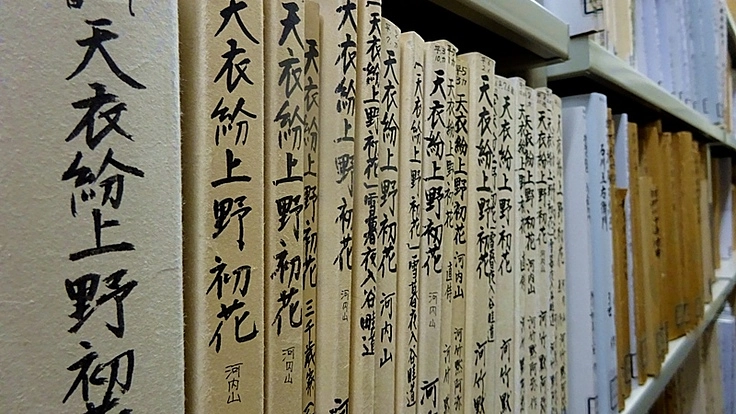

株式会社東京現像所さんでの音声スキャン作業見学

お早うございます。松竹大谷図書館の武藤です。

先週のプロジェクト成立の折には、多くの方から温かい祝福のお言葉を頂きまして、 スタッフ一同、心より感謝申し上げます!

現在、ご支援下さった全ての方へ、READYFORのメッセージ機能を利用し「サンクスメール」をお送りしております。一斉送信ではなくお一人ずつ順番にお送りしておりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

また「サンクスメール」のご連絡が終わりましたら、試写会のご案内や、台本カバーの作品のご希望をお伺いするメッセージなどもお送りいたしますので、ぜひ当館からお送りするメッセージの内容をご確認下さい。

さて、現在『鏡獅子』の4Kデジタル修復作業は、株式会社松竹映像センターさんで鋭意進めて頂いております。今後のデジタル修復作業につきましてはこの新着情報で随時ご報告してまいりますので、これからも新着情報にご注目下さい!

そして今回の新着情報では、東京調布市にある株式会社東京現像所さんで見学させて頂いた、音声スキャン作業についてご報告いたします!

株式会社東京現像所さんは、映画全盛期の昭和30(1955)年に、映画産業界のカラーフィルムの現像処理能力を拡大するために設立された会社です。当時、急速に普及を始めたカラーフィルム (天然色フィルム)でしたが、現像処理は株式会社東洋現像所(株式会社IMAGICA Lab.さんの前身)の五反田工場でしか行えず、映画産業界にとって、カラーフィルムの現像所の増設は急務でした。そこで、大沢商会、松竹、大映、東宝、東和映画の各社代表及び当時日本商工会議所会頭であった藤山愛一郎氏が発起人となり、天然色フィルム現像所新設に名乗りを上げたのが東京現像所さんでした。

当時の「映画年鑑1956年版」に、創立を伝える記事が掲載されていますが、その文章は「これで五六年度の天然色現像の受入れは飛躍的な体制を備えることとなったと同時に、日本映画の天然色映画への一歩前進をも暗示した。」と結ばれており、いかにその現像処理能力への映画産業界全体の期待が高かったかが伝わってきます。

時代は変わり、映画の撮影はほとんどがデジタル撮影で行われるようになりました。映画館での上映も、シネコン主流のデジタル上映が普及したため、フィルムの現像、焼き増しの需要が激減し、今や日本でフィルムの現像を行っているのは、株式会社IMAGICA Lab.さんとこの東京現像所さんの2社だけだそうです。現在、東京現像所さんは、フィルムの現像事業を続けながら、デジタル撮影映像のポストプロダクション事業(撮影完了後の仕上げ作業)や、フィルムの修復・デジタル化などアーカイブ事業を行う会社として、映画産業界を支えています。

社内に案内して頂くと、廊下には、東京現像所さんが初めて現像を手がけた各社の作品のポスターが飾ってありました。初めての松竹作品は『天保水滸伝』(1958年)だったそうです。

フィルム作業場の入口に到着すると、作業場内は土足厳禁ということで、入口の引き戸の前で、靴を室内用の履物に履き替えました。

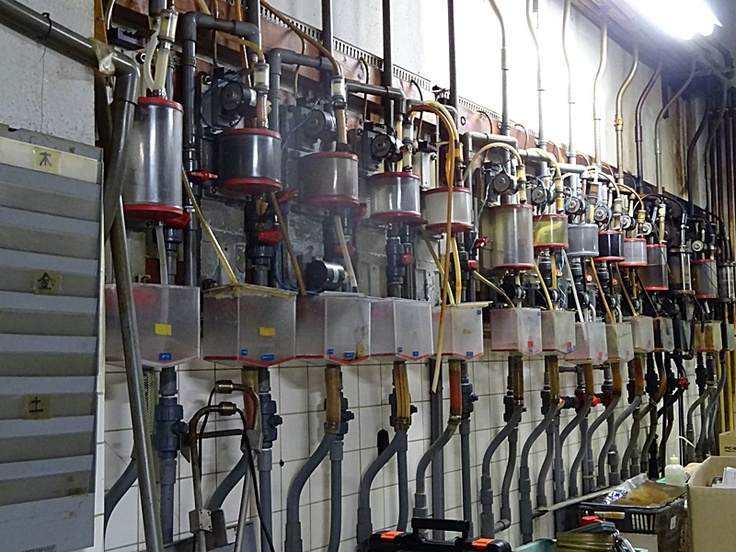

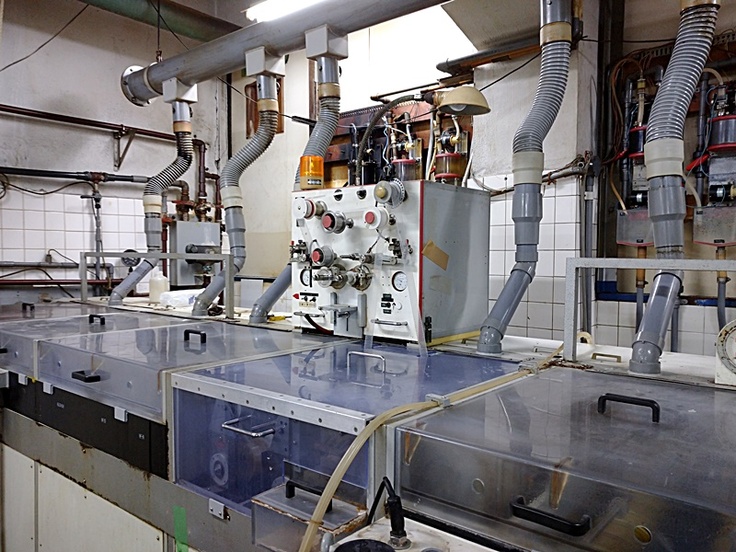

中に入ると、設立当初からのフィルムの現像機が並んでおり、その様子はまるで映画に出てくる科学実験工場のセットのようでした。音声スキャンの作業を見学させて頂く前に、現像機のエリアを少しだけ、営業本部部長の清水俊文氏にご案内を頂きました。前述のようにフィルムを使った撮影は少なくなっていますが、フィルムは人間の肌を美しく撮るのに適しているということで、化粧品など一部のCMでは今でもフィルム撮影が行われているなどフィルム現像の需要はあり、現像機は今でも現役です。

現像機の奥には暗室の扉が見えますが、この扉は二重になっており、暗室に光が入るのを防ぐ構造になっています。ベテランの社員の方は真っ暗な暗室内でも、まるで見えているかのようにフィルムを継いでいく作業を行えるそうです。

こちらはカラーフィルム用の現像機です。お邪魔した時には、作業は行われていませんでしたが、現像機内の現像液を見せて頂きました。こうした現像液の希釈やフィルムの洗浄などに使用するため、現像作業には多くの水が必要ですが、東京現像所さんが所在する調布は、近くには江戸時代から湧き水を利用した蕎麦が名物の深大寺もあるという、元来湧き水が豊富な土地柄です。この豊富な水源を頼りにここに現像所を作ったそうで、敷地の中庭の地下には巨大なプールが設けられており、大量の地下水が湛えられているそうです。また、現像液などの薬品は、社屋の2階で、気温や湿度などを考慮しながらその日の現像作業の予定に合わせて必要な量を自社で作っているそうです。こういうところにも職人気質といえる経験と歴史を感じることができました。

続いて、アーカイブ事業についてお話を伺いながら、音声スキャン作業の見学場所に向かいました。

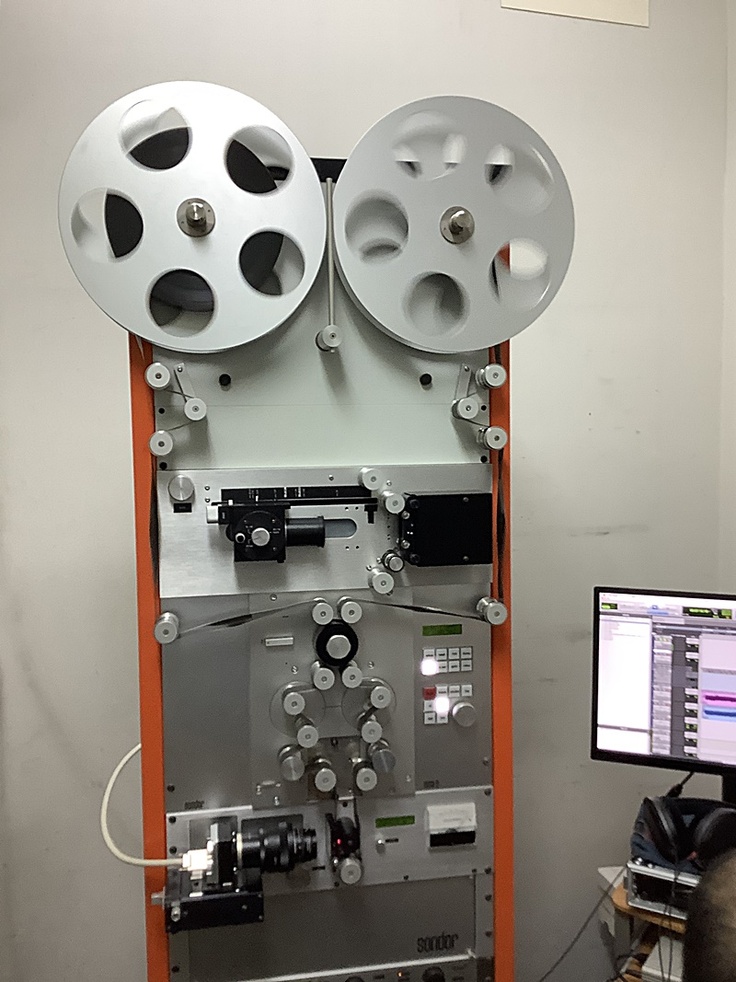

東京現像所さんでは、アリスキャン(ARRISCAN)、スキャニティ(Scanity HDR)、スキャンステーション(ScanStation)、シンテルスキャナー(Cintel Scanner)と、日本でも有数のスキャン機材を揃え、映画製作会社各社で所蔵している旧作の修復からデジタル化までを手掛けるなど、フィルムのアーカイブ事業にも力を入れています。なかでも、映画フィルムの音声のデジタル化に関しては、日本に2台しかないアーカイブ専用の、ゾンダー(SONDOR)社のレゾナンス(Resonances)という装置を駆使し、スキャン映像から音声をデジタル化出来るのが、東京現像所さんの強みです。

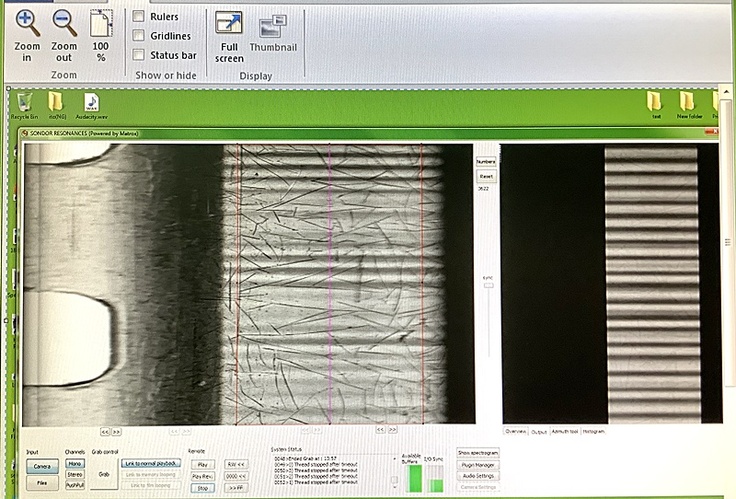

こちらが音声スキャナーのSONDOR RESONANCESです。

SONDOR RESONANCES

SONDOR RESONANCESは、モーターによりフィルムを巻き取る速度は一定となりますが、フィルムに掛かるテンションが緻密に計算されており、また可動式のローラーが、フィルムの状態によりテンションを自動的に調整するため、フィルムに負荷が掛かりにくくなっているそうで、まさにアーカイブ作業用に設計されたスキャナーだそうです。

本日の主役、SONDOR RESONANCESは4畳ほどの細い部屋にあり、そこで作業を拝見しながら、今回のスキャン作業をご担当頂いた東京現像所サウンドコーディネーターの森本桂一郎氏にご説明を伺いました。

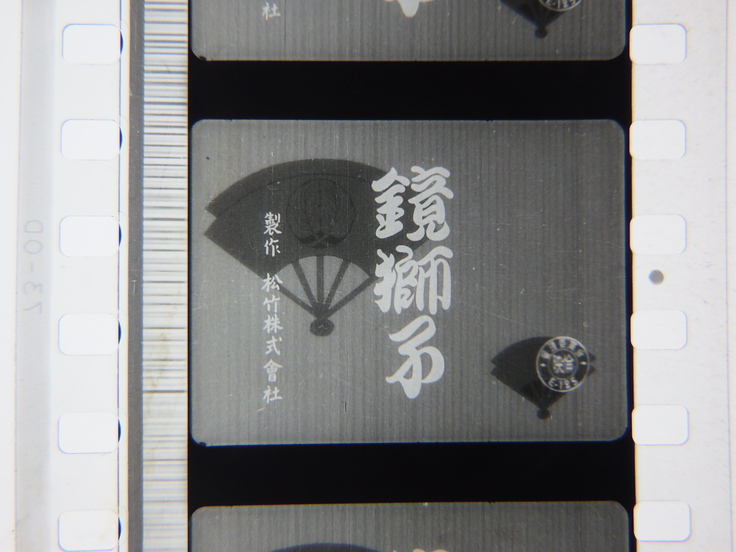

初心者向けに、まず、映画フィルムの音声が記録されている部分についてご説明頂きました。35㎜フィルムの場合、フィルムの左側のパーフォレーション(穴)と映像のコマ部分との間の部分に、帯状のサウンドトラックが焼き付けられ、音声が記録されています。映写する際には、映写機からフィルムに当てられる光がサウンドトラックを透過する光の量の変化を電気信号に変換し、音声を増幅する機械によって、音が聞こえる仕組みです。

この音声を記録する方式には、主に、デンシティとエリアという2種類のシステムがあるそうです。デンシティは音を濃淡の模様として記録する方式で、エリアは音を白い部分と黒い部分の領域(面積)として記録する方式です。

今回、デジタル化を進めている『鏡獅子』のフィルム(1959年製フィルム)は3巻組で、理由は不明ですが、1巻目がデンシティ、2,3巻目がエリアの方式で音声が記録されていました。このデジタル化を進めている1959年製フィルムと、比較のため、スキャンして頂いた中で一番状態の良いフィルム(1973年製フィルム)も1巻目がデンシティ、2,3巻目がエリアでした。

こちらは、株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスさんにご提供頂いた、タイトル部分のスキャン画像です。

良く見ると、左の1959年製フィルムと右の1973年製フィルムのフィルム共に、左側のパーフォレーション(穴)と画像のコマ部分の間に、帯状のバーコードの様なデンシティ方式のサウンドトラックがあるのが分かります。

こちらが、SONDOR RESONANCESでスキャンした、1959年製フィルムの1巻のサウンドトラック部分のキャプチャ画像です。3mm程の幅のサウンドトラックが拡大表示されているので、多くのキズがついている状態なのが見て取れますが、音声の変化を記録したバーコードのようなデンシティ方式の濃淡部分は、線が細やかに入っているように見えます。

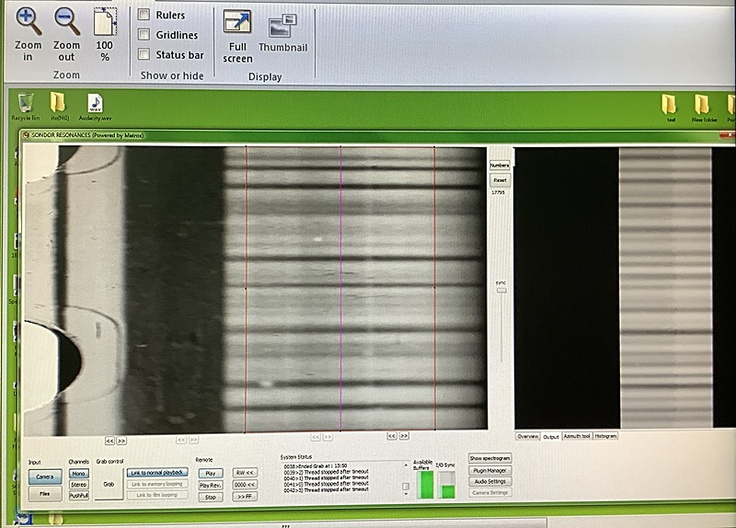

こちらは、一番状態が良い1973年製フィルムのフィルムのサウンドトラック部分のキャプチャ画像です。キズは見られませんが、線の濃淡の変化が1959年製フィルムに比べ乏しいように感じます。

カーリングと呼ばれるフィルムの変形とワカメのような歪みが発生しており、所蔵フィルムのなかで最も劣化が進行している1959年製フィルムですが、映像同様、音声に関してもよりオリジナルに近い情報が残っている可能性がありそうです。

こちらは、1959年製フィルムの2巻、エリアタイプのサウンドトラック部分のモニター画像です。フィルムを回すと、音声の変化に従ってのこぎりの刃のような波形が動いて見えます。白い領域が大きくなるほど、音が大きくなります。

波形の大きさや画像の濃淡の変化により、音がどのように変化するのか、ぜひこちらのモニターの動画でご覧ください!(音が再生されます)

音声のデジタル化は、サウントトラックの記録をハードウェアで音声に変換し、その音声をデジタル収録するのが一般的だそうですが、SONDOR RESONANCESは、まずサウンドトラック部分を画像としてスキャンし、そのデジタル画像をソフトウエアで瞬時にデジタル音声に変換する手法が可能です。

今回作業をしていただいたフィルムのように、フィルム本体に変形と歪みが発生している場合、細いサウンドトラック部分に読み取り範囲を設定し、フォーカスを合わせて画像を取り込むスキャン作業は大きな影響を受けてしまいます。フォーカスが合わず画像がぼけてしまうと、音もぼやけてしまうのだそうです。

また、フィルムのつなぎ目で現像の濃度などの状態がガラっと変わる事があったり、継いであるフィルム自体が違っていたりする事もあるそうで、こうした変化も音声に影響を与えます。

しかし、SONDOR RESONANCESでは、モニターでフィルムの映像を随時確認し、設定の変更が必要であれば、その部分からフィルムを少し戻して、フォーカスや読み取り範囲、濃度などが適正になるよう微調整を繰り返しながら作業が行えるため、画像の段階で補正して、より本来の音に近づけることが可能だそうです。

キズや汚れなどにより発生するノイズはある程度デジタル補正は出来ますが、映像同様何回も複製を重ねたフィルムは、音がぼやけて立体感や音の奥行が失われていってしまいます。いったん失われてしまうと情報を補うことはできないため、たとえキズが付いていても濃淡がはっきりしていてサウンドトラック部分に情報が多く含まれている事はとても重要です。

SONDOR RESONANCESを所蔵する東京現像所の清水俊文氏と森本桂一郎氏のお力添えにより、今回のデジタル化では、これまで聞いていた音声より、さらに奥行のある音声を聞く事が出来るのではないかと非常に期待しております。今後は、株式会社松竹映像センターの清水和法氏による音修復作業に引き継いで頂き、よりクリアで立体感のある音にして頂きます。

小津安二郎監督の初めてのトーキー映画である『鏡獅子』の音声がどう蘇るのか?皆さんもどうぞご期待下さい!

リターン

3,000円+システム利用料

活動報告+サンクスメール+HPにお名前掲載

■サンクスメール

■松竹大谷図書館HPへのお名前掲載(ご希望の方のみ)

■報告書(2023年4月末に送信予定)

- 申込数

- 63

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

5,000円+システム利用料

松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー『鏡獅子』完成台本表紙デザイン

3,000円のリターンコース内容に加え、

■松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー

当プロジェクト限定!

当館所蔵『鏡獅子』完成台本(昭和25年編集版)表紙デザイン

- 申込数

- 95

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

3,000円+システム利用料

活動報告+サンクスメール+HPにお名前掲載

■サンクスメール

■松竹大谷図書館HPへのお名前掲載(ご希望の方のみ)

■報告書(2023年4月末に送信予定)

- 申込数

- 63

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

5,000円+システム利用料

松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー『鏡獅子』完成台本表紙デザイン

3,000円のリターンコース内容に加え、

■松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー

当プロジェクト限定!

当館所蔵『鏡獅子』完成台本(昭和25年編集版)表紙デザイン

- 申込数

- 95

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

明日を担う伝承者の養成を共に支える│国立劇場養成所サポーター募集

- 総計

- 135人

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,575,000円

- 寄付者

- 2,850人

- 残り

- 29日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 216,904,000円

- 支援者

- 12,300人

- 残り

- 29日

文学とジャズで世界をつなぐ-村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を

- 現在

- 4,934,000円

- 寄付者

- 206人

- 残り

- 72日

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

- 現在

- 11,807,000円

- 寄付者

- 310人

- 残り

- 29日

国宝 彦根城、日本の遺産を未来へつなぐ|高橋架け替えで蘇る大名庭園

- 現在

- 7,985,000円

- 寄付者

- 195人

- 残り

- 36日

児童労働をゼロに!都市へ働きに出される子どもを地方部で防ぐ

- 現在

- 2,706,000円

- 支援者

- 203人

- 残り

- 2日