支援総額

目標金額 100,000,000円

- 支援者

- 1,268人

- 募集終了日

- 2022年12月25日

#日本将棋の歴史(6):東京将棋連盟の結成

新・将棋会館建設プロジェクトのページをご覧くださり、誠にありがとうございます。

現在、日本将棋連盟では創立記念日を1924年(大正13年)9月8日と定めて、毎年原則的に9月8日に大山康晴賞の授賞式を執り行っています。

1924年9月8日は、三派に分かれていた東京の棋士団体が合同し、「東京将棋連盟」を結成した日です。「#日本将棋の歴史」シリーズとして本日は三派が合同して東京将棋連盟を結成するまでの流れを見ていきます。

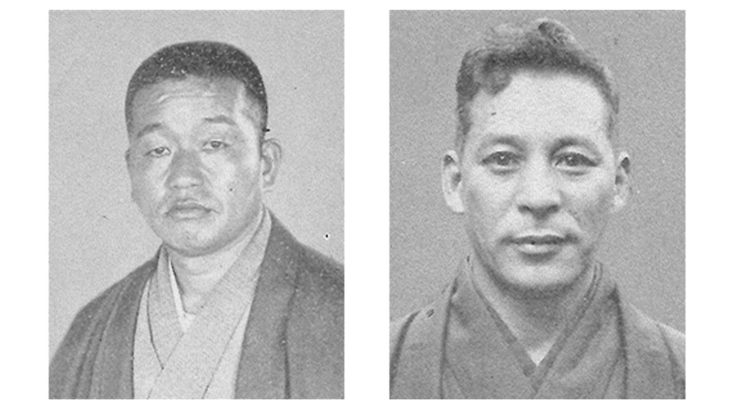

三派合同への機運

1921年(大正10年)5月8日に開催された関根名人披露会は、三派に分かれていた東京の棋士団体を統一する呼び水になりました。東京の棋士団体は次の三派でした。東京将棊倶楽部(関根金次郎名人派)、東京将棊同盟社(土居市太郎八段派)、東京将棊研究會(大崎熊雄七段派)。

棋戦を主催している新聞社にしても、一派だけでは同じような顔触れによる対局になり、新味がなく、盛り上がりに欠けました。当時の新聞棋戦は、ほとんどが勝ち抜き戦で、所属棋士の少ない団体は、なおさら切実な問題でした。

三派出場棋戦「東西対抗報知将棋」の開始

具体的な合同の動きは、「報知新聞」主催の三派出場棋戦「東西対抗報知将棋」の開始でした。1923年(大正12年)3月17日付から連載が始まりました。

対局者の顔触れは、東軍を東京将棊倶楽部の部員、西軍を東京将棊同盟社の社員と東京将棊研究會の會員の連合軍としました。ちなみに、この時の対局料は段一円で、つまり八段なら八円の対局料でした。

初戦は大崎七段(香落ち)対寺田梅吉五段戦で、大崎が勝ちました。以後も大崎が勝ち続け、結局7連勝しました。 なお、1925年(大正14年)2月13日付「東西報知将棋」の石井秀吉六段(香落ち勝ち)対根岸勇四段戦から持ち時間制が施行されました。段位にかかわらず各八時間の持ち時間制で、同日付の記事「◇記者いはく」のなかで、次のように述べています(原文のママ)。

「(東京将棋連盟)評議員会で今後聯盟棋士の指将棋は段位の高下を論ぜず凡て各持時間八時間合計十六時間以内に指し得ることに満場一致決定、この制限を超過した方が時間切れで負けといふことになり、本局から実行することとなつた、即ち各指手の下に算用数字で書いてあるのは各手の消費時間である、なほ一分以内は加算しない」

※現在と異なり、持ち時間を消費した時点で負けになる。いわゆる"一分将棋"という概念はなかった。

報知新聞には、愛棋家で知られた太田正孝副社長(のちの自治庁長官)と将棋欄担当の生駒粂蔵(筆名・翺翔=こうしょう=鳥が空高く飛ぶこと)が在籍し、棋戦の充実を考え、大崎七段や三木愛花らとともに三派合同を進めていました。 ところが、1923年9月1日、関東大震災が起こり、新聞社はほとんど被災しました。焼かれなかったのは報知、東京日日、都の三社だけでした。反対に最も打撃を受けたのは愛花が在籍する「萬朝報」で、致命的な被害を受けました。自宅も焼失した愛花は、まもなく萬朝報社を退社しました。そのほか、時事新報、国民、毎夕、読売、東京毎日、やまと、中央の各新聞社も手痛い打撃を受けました。

最も早く立ち直ったのは、大阪に大資本を持つ東京日日、東京朝日の両新聞社で、ここから急速に部数を伸ばしていきました。

雑誌では将棊同盟社発行の「将棊新報」が廃刊になりました。この年、大崎七段後援会の大崎会が「新棋戦」を創刊しましたが、第6号で震災に遭い休刊します(1926年〈大正15年〉5月に第2巻第1号を復刊)。

「東京将棋連盟」の結成

翌1924年(大正13年)9月8日、三派が合同して「東京将棋連盟」を結成しました。

発会式は東京市芝区「紅葉館」で行われ、関根名人を名誉会長、土居八段を会長、大崎、金易二郎の両七段を副会長に選びました。同時に太田正孝、生駒粂蔵、中島富治、海老塚薫、石山賢吉、鰭崎英朋の諸氏が名誉顧問になりました。

参加棋士は、関根、土居、大崎、金のほか溝呂木光治七段、花田長太郎七段、岡村豊太郎六段、宮松関三郎六段、石井秀吉六段、木村義雄六段、寺田梅吉五段、飯塚勘一郎五段、小泉兼吉五段、金子金五郎五段、平野信助五段、山北孫三郎五段、根岸勇四段、渡辺東一四段、萩原淳四段、鈴木禎一四段の合計20人でした。

評議員には、八、七段全員が、六段以下は互選で岡村六段、宮松六段、寺田五段、小泉五段の4人に決まりました。棋士外の評議員には、浅田繁太郎、生駒粂蔵、石山賢吉、海老塚薫、桑島俊、中島富治、安田与四郎の7人が選ばれました。東京府下上大崎町370の海老塚薫宅に仮事務所を置きました。

また同日、大崎、金の八段昇段が発表されました。この年、「大崎会」後援会長の石山賢吉・ダイヤモンド社社長らが両者の八段昇段を関係者に根回ししていました。土居八段は反対しましたが、太田正孝氏の説得に条件付きで同意します。その条件は、名目は八段でも七段格の手合(半香)で対局する、という「指込手合」の実施でした。

大崎、金に続き同年9月、大阪の木見金治郎七段が、翌1925年(大正14年)2月には花田七段が八段にそれぞれ昇段しました。

東京将棋連盟結成から3年後の1927年(昭和2年)5月5日、大阪の木見金治郎八段派の棋正会も合流して「日本将棋連盟」を創立します。役員は次の通りです。

会長:関根名人、副会長:土居八段、幹事長:大崎八段、幹事:木村八段、溝呂木七段、宮松七段、萩原五段。大阪支部長:木見金治郎八段、大阪幹事:高橋其木五段

日本将棋連盟の仮本部は東京市麴町区平河町6丁目の関根名人宅に置きました。

評議員は八~七段全員、六段以下は互選で石井秀吉六段、飯塚勘一郎六段、鈴木禎一四段、三上市太郎四段の4人。

====

クイズ#日本将棋の歴史!!

⑪1924年9月8日、三派に分かれていた東京の棋士団体が合同し、結成された団体名はなんでしょうか?

⑫1927年(昭和2年)5月5日、東京将棋連盟大阪の木見金治郎八段派の棋正会も合流して「日本将棋連盟」を創立されます。当時の会長は誰でしょうか?

クイズ⑪回答:東京将棋連盟

クイズ⑫回答:関根金次郎名人

リターン

5,000円+システム利用料

お礼のメールコース

●お礼のメール

※本リターンでは寄付領収書の発行は致しません。

- 申込数

- 37

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年3月

10,000円+システム利用料

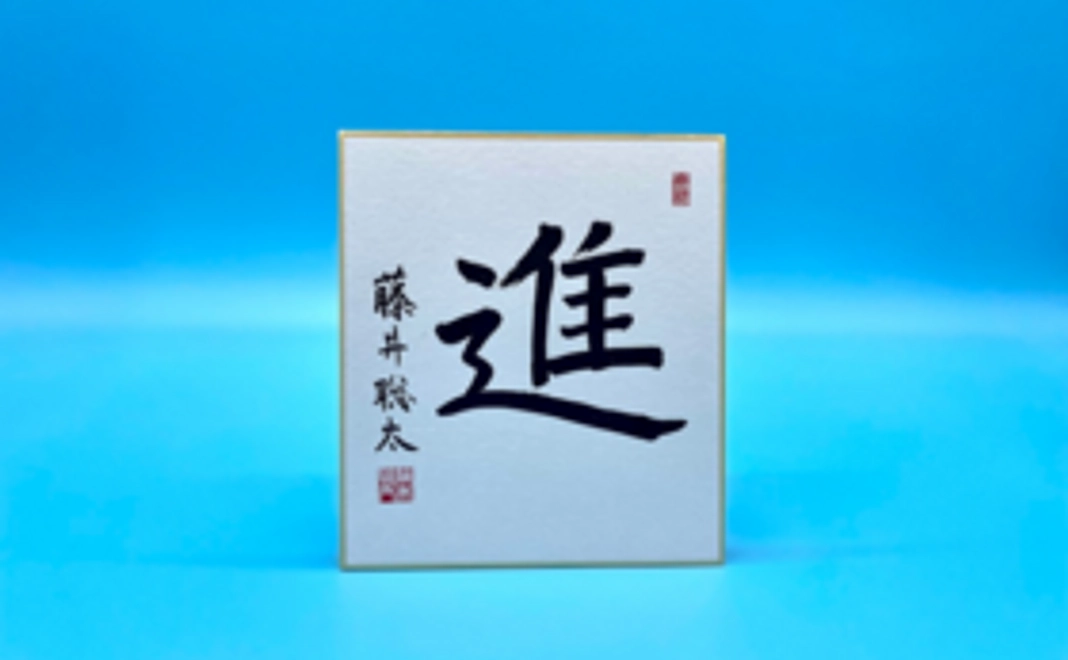

藤井竜王ミニ色紙(印刷)+根付セット

●お礼のメール

●藤井竜王(王位・叡王・王将・棋聖)ミニ色紙(印刷)+根付セット

本リターンは第一期から第六期まで色紙の揮毫が異なるものをご用意しております。

※本リターンでは寄付領収書の発行は致しません。

※画像は藤井竜王ミニ色紙です。根付も同じ揮毫のデザインで製作いたします。

- 申込数

- 231

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年3月

5,000円+システム利用料

お礼のメールコース

●お礼のメール

※本リターンでは寄付領収書の発行は致しません。

- 申込数

- 37

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年3月

10,000円+システム利用料

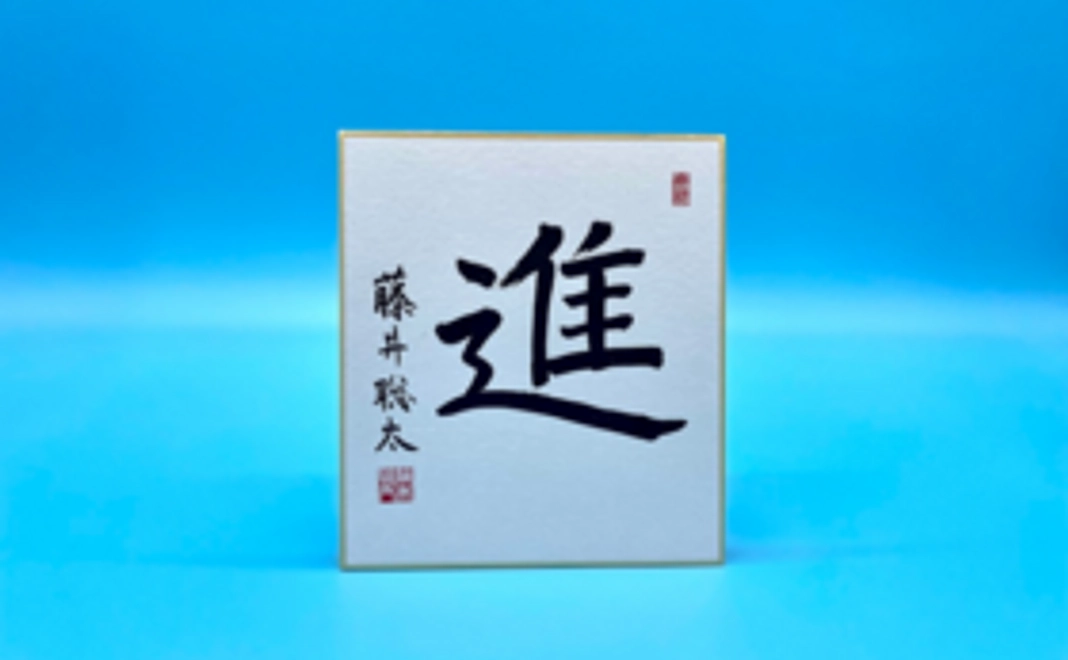

藤井竜王ミニ色紙(印刷)+根付セット

●お礼のメール

●藤井竜王(王位・叡王・王将・棋聖)ミニ色紙(印刷)+根付セット

本リターンは第一期から第六期まで色紙の揮毫が異なるものをご用意しております。

※本リターンでは寄付領収書の発行は致しません。

※画像は藤井竜王ミニ色紙です。根付も同じ揮毫のデザインで製作いたします。

- 申込数

- 231

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年3月

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

- 現在

- 73,899,000円

- 支援者

- 6,382人

- 残り

- 32日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 217,037,000円

- 支援者

- 12,312人

- 残り

- 29日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,700,000円

- 寄付者

- 2,854人

- 残り

- 29日

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 33,483,000円

- 支援者

- 1,873人

- 残り

- 38日

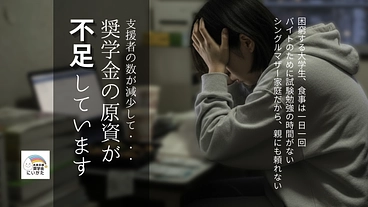

奨学金の原資が不足しています│未来応援奨学金にいがた2025

- 現在

- 1,729,000円

- 支援者

- 90人

- 残り

- 29日

【第三弾】日本の囲碁・ペア碁を未来へ繋ぐ!棋士強化と派遣にご支援を

- 現在

- 7,330,000円

- 支援者

- 65人

- 残り

- 11日

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金

- 現在

- 7,125,000円

- 支援者

- 332人

- 残り

- 6日