支援総額

目標金額 5,000,000円

- 支援者

- 247人

- 募集終了日

- 2025年8月31日

落合陽一×日本フィルハーモニー交響楽団プロジェクト「記者懇談会」を完全レポート!

7月7日(月)セルリアンタワー能楽堂にて、落合陽一×日本フィルハーモニー交響楽団プロジェクト記者懇談会が行われました。その様子を完全レポート!

はじめに

テクノロジーによって生のオーケストラの体験をアップデートする、落合陽一×日本フィルプロジェクト。登壇者をお迎えする前に、《null²する音楽会》のコンセプト、音楽会の内容に関する追加発表がありました。

①演奏楽曲に久石譲「天空の城ラピュタ」が追加されます!

映像作品に縁のある作品として、候補に上がっていた楽曲でしたが使用許可を得ることができました。

日本を代表する作曲家による「映像と音楽」をテーマとしたオーケストラの名曲の数々を映像演出付で披露いたします。

1959年、皇太子殿下(当時)ご成婚に際し作られ、テレビでパレードとともに流れた團伊玖磨「祝典行進曲」、同年ドキュメンタリー映画のために作られた武満徹:「ホゼー・トレス」との対比。

オーケストラの名曲を生み出し続けているNHK大河ドラマテーマ曲からは、林光「国盗り物語」と菅野祐悟「軍師官兵衛」を。さらに1980年代、映画のために作られた2つのオーケストラ音楽、久石譲「天空の城ラピュタ」、坂本龍一「THE LAST EMPEROR」をお楽しみください。

さらに、プログラム後半は、歴史と人々を見つめ続けた「松」をテーマとした2曲です。(藤倉大「Water Mirror」 [承前啓後継往開来Ⅲ、委嘱世界初演]、レスピーギ「ローマの松」)

②舞台美術に華道家「辻雄貴」の参加決定!

「映像の奏者」WOWに加え、華道家|辻雄貴さんによる、「松」をテーマとした舞台美術がサントリーホール、EXPOホール両公演に参加します。

辻 雄貴 / 華道家

1983年 静岡県出身。辻雄貴空間研究所 主宰。徳川慶喜公屋敷跡 浮月楼 芸術顧問 。建築という土台を持ちながら追求する「いけばな」は、既存の枠組みを超えて、建築デザイン、舞台美術、彫刻、プロダクトデザインなど、独自の空間芸術として演出される。人と建築と植物。三つの関係性を考え、植物の生命力と人間の創造力を融合させた空間表現には他に類がない。近年は、国内外問わず様々なブランドとアートワークを発表。世界を舞台に、日本の自然観・美意識を表現している。

③公演をより楽しむ関連イベント詳細決定(8/21東京公演)

公演当日、サントリーホールにて公演関連イベントを実施します。当日の公演チケットをお持ちの方のみ無料で参加いただけます。(18:00より開催。クラウドファンディングご支援者の優先入場もあり)

◾️野村万之丞による「能楽ワークショップ」開催

当日の公演演奏曲目では、狂言「田植」、能「野守」の抜粋が演奏されます。公演出演者の一人、野村万之丞が、演目の楽しみ方などをお伝えします。

◾️落合陽一作品展

「null2する音楽会」に寄せた落合陽一のメディアアート作品を展示いたします。 (機材協賛:セイビ堂株式会社)

◾️聴覚保障デバイス展示

「落合陽一×日本フィルプロジェクト」に関連するデバイスを展示します。一部は体験も予定いたします。

・「ボディソニック」試作品(松本望氏制作、松本記念音楽迎賓館所蔵)

・SOUND HUG(提供:ピクシーダストテクノロジーズ株式会社)

・ORCHSTRA JACKET(提供:ピクシーダストテクノロジーズ株式会社)

・LIVE JACKE開発試作品(提供:筑波大学デジタルネイチャーグループ)

・「ハグドラム」「ハンドルドラム」(提供:ソニーグループ株式会社)

◾️ポスター展

TBWA_HAKUHODOデザインチームによる公演関連ポスターを展示します。

登壇者の方々のコメント

落合ほか6名の主要関係者が登壇して、記者懇談会スタート。音楽会のTシャツと能舞台の組み合わせが目を引きました!クラウドファンディングのリターンでもある 「#ぬるT」の初披露となりました。

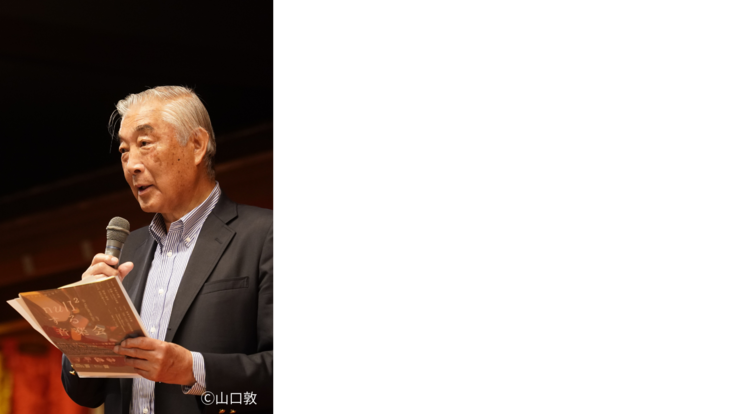

平井俊邦(日本フィル会長(代表理事))

日本フィルハーモニー交響楽団の理事長を先月退任し、会長になりました平井です。今年も落合さんとの恒例の夏がやってまいりました。私が落合さんと初めてお会いしたのは2017年の秋です。

日本フィルとしてそれまで経験のなかった、聴覚障害のある方を主な対象としたコンサートを開催したいと相談し、ご快諾をいただき、それから共演が始まりました。当時、落合さんの「メディアアーティスト」という肩書き自体が大変新鮮でした。新しいテクノロジーや新しい発想で、新しい音楽の伝え方ができたのは大変画期的なことだと思った次第です。

最初の演奏会でなんと落合さんは音を振動で聴く新しいデバイスを作っていただきました。その発想、熱意、そして行動力の結果、「耳で聞かない音楽会」が多くの聴覚障害の方々にお集まりいただき、感銘を受ける音楽会となったことを覚えております。

それから8年にわたり、9回のオーケストラ公演と地方での5回のサテライト公演、計14回の演奏会を届けてまいりました。落合さんは自らの世界観をWOWさんと共に映像の奏者として映像で音楽を表現していただいております。

ここ3年ほどは生成AIでの演出を繰り広げてまいりました。音楽会では映像だけでなく、音楽をより没入感のある全身の体験とするために、斬新な工夫を重ねてきております。客席の全員が鈴を鳴らしたり、サンドペーパーで演奏したりという参加型の企画を始め、演奏と香り、味といったものとコラボレーションもいたしました。

共演者としては、醍醐寺の僧侶、アイヌ、琉球古典の皆様、そしてLOVOTというロボットをお迎えしたこともございます。毎回、生の音楽を核としながらも、思いがけない形で様々な楽しみをお届けしてまいりました。

何よりも2020年、コロナ禍の音楽会は忘れられない出来事です。お客様をお迎えしての演奏会ができないかもしれない状況の中、リアルとオンラインで全く違った演出をしよう。WOWの皆様が驚くほどの必死の形相で音楽会の演出に取り組んでくださいました。この時は舞台上の音楽家の1.5倍、100人を超えるスタッフの皆様が日本フィルと一緒に「生の演奏が今こそ大事」と取り組んでいただきました。

この音楽会は国の支援や落合さんをはじめとする多くの方々に支えられて継続してまいりました。長年にわたりご支援いただいている多くの皆様に心より御礼を申し上げたいと思います。

長年にわたるチャレンジの1つの結実が万博会場での演奏会です。サントリーホールでの公演に向けて、国家的なプロジェクトとして多くの方に注目を浴びているこの万博の場で、日本フィルのコンセプトである「あらゆる人へ、地域へ、世代へ、世界へ、生の音楽、この喜びを届けたい」という願いを体現する音楽会となりました。

落合陽一さん、ご関係の皆様と共に、日本フィルがテクノロジーによって生の音楽を広く届けるこの音楽会に、どうぞご注目いただけますと幸いでございます。

落合陽一 (演出)

平井会長、ありがとうございました。僕も忘れていたこともあったなと思いながら、懐かしく8年もやったのかと思い振り返っていたところですけれども、この音楽会が始まったきっかけは、「耳で聞かない音楽会」というお話をいただいて、他にも味わうもあったし、匂いを嗅ぐものもあったし、色々なことをやってきました。

その中で大きくテーマとなっているのは、メディアアートを使った音楽の演出です。世の中には、コンサートをする時に映像が作られたり、インタラクティブに映像が出てくるみたいなものが90年代ぐらいから随分メジャーになり、2020年代では、ほぼライブ会場にVJがついているのが普通です。

ただ、オーケストラでやる時には結構大きなテーマがあります。オーケストラは、人間の、ほぼ意地とも言える生演奏をしているというのが、僕がこのプロジェクトに取り組み始めた時に面白いと思ったことです。

なぜこんなに時代に頑張ってオーケストラをやるのだろう?そして、なぜこの時代に日本の中でオーケストラをやるのだろう?この問いとずっと向き合ってきました。日本にはオーケストラ、多いですよね。19世紀おわりくらいから20世紀初頭にかけてみんなやるようになり、大体100年ちょいぐらい経ちました。

しかし、例えば能楽であるとか、茶道であるとか、もっと古典から振り返ると、オーケストラはどうしても歴史は短いです。日本人が特にコロナ禍の時に痛感したのは、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の映像が聞こえてくる時に、日本でやる生のオーケストラの音楽というものは一体何だろうか?そういったことを自問自答しながら、音楽を続けてきたのが、このプロジェクトだと思います。

その中で、例えば、アイヌの方々に協力いただいたり、醍醐寺の方々に協力いただいたり、琉球古典音楽の方々に協力いただいたりしながらですね、この日本でやる意味を考えています。日本の作曲家が作ってきた音楽だったり、ここに合った風土で、それが対比的にヨーロッパから伝来している音楽と、ここの場所でやるとどんな風に混ざり合うのか、そこにどういう違いがあって同じところがあるのか、この島国なりに考えていることをずっと続けています。

このプロジェクトは非常に面白いところで、毎回歴史を掘りに行ったり、地域の伝統芸能を掘りに行ったりします。メディアアートで音楽パフォーマンスをされる時は、大体一過性のコンピュータープログラムで動く流行りの映像が出てくるのがほとんどですが、そうではなく、深くテーマを決めて、長い時間をかけてコンセプトを掘っていきます。

どうしてこのモチーフが出てくるのだろうか、このモチーフを実現するためのデータセットはどうやって作ったらいいのだろうか、そういった演出を決めるためにはどういう歴史について学ばないといけないのか、繰り返しながらやってきました。既存のメディアアート的パフォーマンスの中でも、群を抜いて歴史文化伝統を学びながら、オーケストラと映像がある存在意義というのを深めてきたものだと思っています。

その上で、今年の公演は、「null²(ぬるぬる)する音楽会」という、実にふざけた名前ではあるのですが、うちのパビリオンが「null²(ぬるぬる)」という名前でして、これも実にふざけた名前ではあるのですが、ふざけているようで真面目で、真面目でいるようでちょっと抜けているというのがポイントです。

大阪万博とサントリーホール、どちらでもやらせていただくのですが、大阪万博でなければおそらくパビリオンの名前が「ぬるぬる」になることもなかったでしょう。東京霞ヶ関万博だったらもっと「命磨く」とかキリッとなったと思います。「ぬるぬる」で通ったのは大阪らしさです。

そういった時に、音楽会では何をしたいか。仏教用語の「空」何も無いという意味と、「ぬる」何も無いという意味が合わさって、日本語の語呂で「ぬるぬる」となるわけですが、今回の音楽会においては、そういった新しい発見を、能や狂言に、つまり我々今、北海道に行ったり沖縄に行ったり、あらゆる所から文化を拾い集めながらものを作ってきました。

今回、能と狂言と、日本がテレビを持った後作ってきた芸術というのは一体どういうものか、70年万博から振り返りを含めて、そういったところを見せながら、2025年にはこの55年間をどうやって考えるのか、日本が古来から持ってきた文化とメディアアートのような芸術というものがどう合わさるのか、全体のプログラムを務めながらみんなで考えています。

ぜひサントリーホールも、並びに大阪関西万博の会場でも、我々が精魂込めて作った、面白い舞台をご覧いただければと思っています。

広上淳一(指揮)

私は今回、落合さんとのプロジェクトは初めてですが、色々なことをさせていただいています。オーケストラというものが、なぜ私たち日本民族がこれだけ一生懸命これを100年やっているのか。N響がもうすぐ100年、私ども日本フィルも来年70歳になります。

アナログな音の集まりであるオーケストラと、映像や、ぬるぬるというコンセプトが広がっていくファンタジーのようなものと、どういう化学変化を起こすか楽しみです。私は音楽を作る側の人間ですので、色々な環境の中でどのような相乗効果が生まれるのか、それをすごく楽しみにしておりますし、お客様にはぜひ楽しんでいただきたいと思います。

能楽と一緒にやる、そして今世界中で注目されている藤倉さんの作品も新作が出来上がったばかりです。これも、先ほど少し譜面を見ましたら、ぬるぬるとしておりまして、ぬるぬる感いっぱいです。

どうなっていくのか、やってみないと分からないという面白さが一杯ありますので、そういう意味で映像と、音楽と、日本の伝統文化との相乗効果と共演というところが一番面白いところかと思います。

やる側もまだどのような形になっていくか分かりませんが、一つ一つを丁寧に作っていくと面白いことができるのではないかと思っております。色々な音楽を演奏いたします。ぬるぬるの団体、オーケストラと、映像文化と、日本の伝統文化との共演を楽しんでいただきたいと思います。

近藤 樹氏(「映像の奏者」|WOW)

落合さんのこのプロジェクトに参画したのは2018年からです。長らくご一緒させていただきましたが、すでに皆様がお話されている通り、コロナであるとか、色々な逆境にも負けずに一緒にやってまいりました。

当時2018年、落合さんから、「モーツァルトがこの時代に生きていたら、きっと譜面の中に映像という譜面も書いているだろう。だから映像の奏者として、近藤さん入ってくれ」と言われました。正直、当時は「何を言っとるんだ」と思っていましたが、こうして7年、8年とご一緒していると、「なるほどそういうことか」と思うことも多々あります。

コロナ禍でのオーケストラと映像をご一緒させていただく中で、色々な楽曲を紐解いていくわけですが、すでに固着した、「この曲ってこういうイメージだよね、こういう視覚体験になるだろうね」というようなものがある中で、あえて制作された年代であるとか、作曲家、あるいは譜面であるとか、当時の文化的背景を紐解いていって、固着したイメージとは全く違うイメージのものを作り出そうという形で、毎年やってまいりました。

今年、大阪万博でも、ということもありますし、能であったり狂言であったりといった、私たちがあまりご一緒する機会が少ない媒体ではありますが、そういった様々な文化を、この機会を通じて紐解いていった時にどういう視覚体験が作れるのか、このチームでどういった視覚体験が作れるのかということを目指しながらやっていこうと思っています。

正直、今、広上さんもおっしゃっていただきましたが、最終的にどういったものになるのかはまだ分かっておりません。今、一生懸命制作している段階ですが、新しい視覚聴覚体験をお届けできるよう頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。

野村万蔵(狂言)

能楽師、また狂言師の野村です。ややこしいのですが、能と狂言を合わせて能楽と申します。今では正式には「能楽師の狂言方の野村万蔵」と申し上げなければなりませんが、そうすると能とごっちゃになって勘違いされる方が多いので、よく「狂言師の野村万蔵です」と使っております。

能と狂言は双子の親子のようで、私の方はほぼセリフと笑いなどを中心とした身近な感じのする劇です。能の方はご自分で説明すると思います。今回落合さんから連絡をいただき、「こういうことがあるのだけれど、ぜひ出演してくれないか」と能と狂言でお話しいただきました。

落合さんとは、エンジン01というボランティア団体でご一緒させていただきました。音楽では三枝 成彰さんとか、作家の林真理子さんとか、オリンピアンなど300人近くのメンバーがおり、私も会員です。ある時、落合さんが入会されて初めてお目にかかりました。

また、全く別の機会に、落合さんは茶道、お茶の世界も大好きで、お茶碗の楽焼きの楽吉左衛門さんという私の友人を招いて食事会をやろうとした時に、オリンピアンのカヌーの羽根田さんを連れていらっしゃって食事したり、その時、お土産を持ってきてくださって太っ腹でした。そんな知り合いで、今回の企画にお声がけいただき、二つ返事で「出ますよ」と申し上げました。

今回私が選んだのは「田植」という古典の曲目です。先ほど申しました通り、狂言はほぼセリフ劇で笑いの要素なので、日本フィルハーモニーのようなオーケストラとは正反対で合わないだろうという世界の中で、狂言にも幅があり、歌謡やミュージカル的要素のものが詰まっているものがあります。その代表的な演目です。

簡単に申しますと、上賀茂神社の神職が神様に捧げるお米、田んぼ、その稲を植える時に、地元の若い女性たちを呼んで田植えの歌を歌いながら、泥んこになって水田に神のための田植えをしていく。そして神に捧げた後に、我々庶民の人間にもそうしたものが降りてくる。そしてみんな平和。今も米問題は大変ですが、弥生時代に農耕民族になってから日本は米が切っても切れない。神も切っても切れない。そういったものの、あと水田の泥んこも「ぬるぬる」かなと思って、この曲を選びました。

この素材を日本フィルの方たちが演奏してくださるのがとても楽しみです。また私事としては、前回の大阪万博の時には小さすぎて危険だと言って、上の兄弟2人は行きましたが、私は騙されて連れて行ってもらえませんでした。そういう恨みの思いもありまして、今回大阪万博へやっと行けるという嬉しさを、遊び気分にないように、ちゃんと真面目にやりますが、そういう個人的な背景もあって楽しみにしております。

馬野正基(能)

先ほど万蔵さんがおっしゃった「能楽師狂言方」、これはまさにその通りで、能楽と言い出したのは実はごく近代、明治時代から言い出したことです。それまでは「猿楽」と言われていました。

猿楽をよくするということで、猿楽のものと言われていたのですが、海外に説明する時にどうやって能を説明しようと。「猿楽」だったら「猿が楽しみになったモンキーダンス」かと思われて馬鹿にされるので、「猿楽の能」から「能」と「楽」を取って「能楽」にしたらしいです。ですので、一緒に活動していた狂言は能楽の中に組み込まれるのですが、私たちは役を分けて演じています。私はシテ方で万蔵さんは狂言方、お囃子をする人をお囃子方と呼びます。

以前、沖縄の方で、友人が落合さんの公演に出演させていただいて、とても楽しかったと聞きました。それは羨ましいなと思っていたところです。オーケストラと一緒にやったことはありましたが、こんなにフルスケルトンでやることはまずないので、今回万蔵さんからお話をいただき、飛び上がるほど喜びました。

オーケストラをバックに、能舞台ではないところで、のぼりの世界をいかに表せるか。のぼりは地獄の神様、地面の下にいる鬼神です。風景は鬼のようで恐ろしいおどろおどろしいものですが、これが如何に表されるか。

前段では狂言の「田植」をされるので、おめでたい華やかなシーンと、地獄から出てきた黒い世界。地獄や暗黒はどの世界でも黒い頭や黒い表と、色々な濃い装束で表すのですが、それを如何に料理してもらおうと私は思っており、私は謡を謡いながら皆様の演奏の中で、能の世界観がうまくマッチングできればいいなと思って出させていただきます。大変楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。

質疑応答

記者①: 非常に要素が多いのですが、毎回コンセプトを決めているのですか?

落合: 毎年コンセプトを決めています。今年は万博でやるというのは去年からどうしようかと考えていたので、いつもだと音楽会の名前を決めるのに大体1ヶ月ぐらいかかり、その間にコンセプトステートメントなどを考えるのですが、今年は「ぬるぬるする音楽会」に決めていました。

ぬるぬるパビリオンが鏡でできています。なぜ鏡にしたかというと、弥生時代や古墳時代に鏡が出てくるので、水田、農耕から来て鏡になった。岡本太郎が縄文で太陽の塔を作っていたなら、こちらは弥生で鏡の集合体で動めく生き物を作ろうと考え、パビリオンの鏡の中では樹さんの映像と私のものがぐちゃぐちゃになっていて結構面白いです。

そういう前段があったので、「ぬるぬるで鏡で行こう」と。鏡で行こうとなった時にどうしようかと考え、広上マエストロとは以前から話していたので、どんな音楽にしようかと話していました。音楽を詰めながら、今度万蔵さんのほうに「能と狂言でやりたい」とお話しました。

この段階で、ぬるぬる、鏡、農耕というコンセプトがだんだんできてきて、藤倉さんにこのテーマで新曲をお願いしました。能と狂言だとか、水が流れてくるイメージ、田植えのイメージ、鏡があって、能、頭の中に色々入ってきました。鏡でパビリオン鏡だったら、それはそれで、といった構成要素がほぼ出揃い、このぬるぬるっとした農耕で、農耕の後に鏡が出てくる。

今だったら映像には見えない鏡ですが、テレビの映像も実は鏡をベースに全て色々なものが繋がっています。鏡とは何か、それが近代ではテレビジョンという構成要素から出てきたものが、音楽的に東洋と西洋、古典と日本の古典が繋がっているような構成になってきています。

その中からモチーフを取ってこないといけないので、映像とかは近藤さんとどうやってこのモチーフをまとめるか、アンプリファイするか、といったことを話しました。要は、前半は元々劇だったものに新しい解釈を加えて作っていくクリエイティブプロセスです。

まだ分かっていませんと言っているのは、藤倉作品と能狂言を合わせた時にどういったものになってくるか、それに合わせて映像がどうなるかは今から頑張って作らないといけないところですが、こんな感じのプロセスで、和気あいあいとこれからみんなガチャガチャ言いながらもっと面白くなってくるのではないかと思います。

記者②: 今「鏡」というキーワードから「テレビ」に繋がりご説明いただきました。

改めてその「鏡からテレビ」に着想が結びついたところと、劇伴音楽をベースにしているとおっしゃっていましたが、楽曲のチョイスの意味合い、特に今日解禁になった能の部分など、もう少しどういう経緯で選ばれたか教えていただけますか?

落合: これは広上マエストロに後でパスしようかなと思っているところもあるのですが、広上さんとお話している時に、劇伴音楽的なところよりは、まず70年万博から2025年までのこの流れの中で、各時代ごとにどんな音楽があったかということと、日本人作曲家が精魂込めて音楽を作るということ、色々なものを作ってきましたが、その中で結構なエネルギーを込めて作られるのは劇伴音楽が多いし、テレビの音楽も多いので、そういったものを含めて作っていくのは面白いなと思っているところで、その中から各時代ごとにどんな曲がいいですかと広上マエストロに色々聞いたら、マエストロは「これとこれとこれなんじゃないか」というので、それを擦り合わせながら、こんな感じでいこうというところで今のラインナップになっています。

広上: 例えば、皆さんもよくご存知の「男はつらいよ」のテーマ、これはもう日本人なら誰でも、作曲家の先生を思い浮かべなくても知られていて、好きな曲ではないかと思います。

落合先生と最初の頃に色々な作品を出し合いながら聞いていて、やはり日本人が書いた作品というのは、劇伴にしても、大河ドラマの音楽にしても、映画にしても、日本人の作曲家がいかに70年代から映像のために精魂込めて書いてきたかということと、映像にしても能と狂言にしても、色々なコンセプトをぶつけた時に、最終的に、これは私の個人的な考えを落合さんに話したのですが、やはりどこかで「ぬるぬる」でも色々なことでもいいのですが、平和に結びつくようなコンセプトにしたいね、という話をしました。

今世界中はぐちゃぐちゃになっていて、せっかく戦後の日本が80年今ずっと平和をキープしていますが、70年代、私たちが子供の頃は、今よりは精神的に幸せだったような気持ちが私の中にはあります。

その中で今2025年のなかで、こういった色々な分野の芸術の皆さんと共演することで何か平和に対するメッセージが贈れたらいいのですが。という話からおそらく「ぬるぬる」というのも出てきたのだろうし、「鏡」というのも出てきたのだろうと思います。

今お話を伺っていたら、能や狂言の歴史の中にやはりそういうコンセプトもあると。これを、藤倉さんの作品も初演ですし、今考えてみると色々な楽しみが増えてきて、やる側もまだどうなっていくかというのはこれからの楽しみの最後の調理にかかるので、これを含めて皆さんに期待していただきたいなというのがテレビ的な人には一番いいのではないかと思いますが、どうでしょうか?

記者③: 今回のものは、面や装束はつけられるのですか?

野村: はい。2人とも正式な衣装、装束と申しますが、面、道具も使ってやる予定です。ただ、スペースがほぼオーケストラの皆さんに囲まれて、どのぐらい取っていただけるのか分かりませんが、そういう点はしっかり、きちんと我々のものを100%に近い形でやらせていただきます。

記者④: これはおそらく日本フィルの方に伺うことだと思うのですが、過去の演奏会でDVDがソフト化されていたかと思いますが、今回もそのようなDVD化などはあるのでしょうか?

司会: 私からお答えさせていただきます。しっかり残したいということでソフト化したこともございまして、記録としては、きちんとした形で残し、これは万博、過去の演奏会も含めて、今後継続的にどのように発信をしていくかというところを今検討中でございます。具体的なDVD化とまでは明確に申し上げられませんが、何らかの形でご覧いただけるようにします。

クラウドファンディング支援者: SNSを発信するにあたって、一言、これは絶対書いてほしいということはありますか?

落合:「ぬるぬるする音楽会を外れた」という阿鼻叫喚の万博のタイムラインを見たので、とりあえずサントリーホールをまず予約しようよと思ったんです。結構の枠数がございますので、継続して申し込んでいただければということと、2回見ても全く問題ありません。舞台がそもそも形が全く違うので、どちらも面白いと思いますので、できれば来てくださいねというのが私のコメントです。

近藤:万博の開催直前まで落合さんとギリギリまで制作しておりまして、非常に良い経験にはなったのですが、今回も一生懸命本番まで頑張ることになるだろうと覚悟を決めて、やっていきたいと思っておりますので、ぜひご覧いただければ幸いです。

平井: スタートの時点から、落合さんのキャラクターと日本フィルのクラシック音楽は全く違うのではないかと思いました。これが一緒になるとどのように変わっていくか、その答えは毎回違うのです。今回もまた違うと思います。その違いの面白さをできればどんどん発信していきたいと思っています。

広上:一言だけです。「化学変化」です。これを楽しんでいただきたいと思います。

野村: 私のパートは最後の歌詞が「めでたやめでたや」と飛び跳ねて「めでたや」という歌詞ですので、そういう気持ちを天井と、この世界の万博の成功に捧げるような、大げさかもしれませんが、そういう意気込みでやらせていただきたいと思います。

馬野: 私は少しおどろおどろしい格好で出てくるのですが、鬼神ですので、黒っぽいおどろおどろしいやつが出てきます。この「鏡」というものを扱った曲で、もう1曲「昭君」という曲があるのですが、その「昭君」の最後に「曇らぬ人の心こそ、誠を映す鏡なれ」というセリフがあります。

まさにその気持ちで、その心で、とても自分も楽しみにしておりますので、能、狂言が如何にうまくコラボレーションできるか。能と狂言は昔から歌舞伎劇で、歌って舞って演劇をします。音楽性がすごくあります。能の謡は音痴でも歌えるんだ、と言う人がいますが、それは自分の音痴を擁護しているだけで、ちゃんとピアノで弾けるんです。

昔、雅楽が日本に伝来した時に、壱越(いちこつ)から平調(ひょうじょう)という五つの音階が日本に入ってきて、それが元で仏教音楽が始まり、その仏教音楽が元で能の歌ができています。ですので声明と能の歌には共通点がたくさんあります。声明からもらっていますから当然です。現代の音楽ともばっちり合います。

以前、九州の大学とのコラボレーションで、私が演出して、年老いた母親に舞わせたのですが、「羽衣」という曲を、オペラを専攻している人たちに全て謡わせ、小編成ですが管弦楽で演奏し、その中で舞を舞わせました。自画自賛ではありませんが、周りの評判も良かったです。絶対できることなのです。

絶対合うのです。同じ音楽ですから。どういう風にというと本当に、今まさにおっしゃった化学反応ですよね。この能と狂言劇が、どのようにしてうまく合わさっていくか、ぜひ期待してご覧いただけたらと思います。精一杯、努めます。どうぞよろしくお願いします。

リターン

5,000円+システム利用料

「null² する音楽会」公演パンフレット+オリジナルロゴステッカー

「null² する音楽会」来場者限定配布の公演パンフレットを、ステッカーと共にお届けいたします。

当日の来場が叶わない皆様もパンフレットを通して「null² する音楽会」を感じてください。

ーーーーーーーーーー

●「null² する音楽会」公演パンフレット

●オリジナルロゴステッカー

- 申込数

- 2

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

8,000円+システム利用料

オリジナルTシャツ

●オリジナルTシャツ(ワンサイズ) 1枚

●お礼のメール

●オリジナルロゴステッカー

●公演予習つきパンフレット(PDF)

●パンフレットにお名前掲載(希望者のみ)

●本公演のWEBページにお名前掲載(希望者のみ)

※パンフレットへのお名前掲載は、8/4(月)23:59までにREADYFORへの着金が完了した方のみ対象となりますので予めご了承ください。銀行振込でお申込みの方はお早めのお手続きをお勧めします。

※各リターン品については、プロジェクト本文下部の「リターンについて:詳細と注意事項」も必ずご確認の上お申込みください。お申込み手続きを以て内容に同意いただけたものとみなします。

- 申込数

- 121

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

5,000円+システム利用料

「null² する音楽会」公演パンフレット+オリジナルロゴステッカー

「null² する音楽会」来場者限定配布の公演パンフレットを、ステッカーと共にお届けいたします。

当日の来場が叶わない皆様もパンフレットを通して「null² する音楽会」を感じてください。

ーーーーーーーーーー

●「null² する音楽会」公演パンフレット

●オリジナルロゴステッカー

- 申込数

- 2

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

8,000円+システム利用料

オリジナルTシャツ

●オリジナルTシャツ(ワンサイズ) 1枚

●お礼のメール

●オリジナルロゴステッカー

●公演予習つきパンフレット(PDF)

●パンフレットにお名前掲載(希望者のみ)

●本公演のWEBページにお名前掲載(希望者のみ)

※パンフレットへのお名前掲載は、8/4(月)23:59までにREADYFORへの着金が完了した方のみ対象となりますので予めご了承ください。銀行振込でお申込みの方はお早めのお手続きをお勧めします。

※各リターン品については、プロジェクト本文下部の「リターンについて:詳細と注意事項」も必ずご確認の上お申込みください。お申込み手続きを以て内容に同意いただけたものとみなします。

- 申込数

- 121

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 217,025,000円

- 支援者

- 12,311人

- 残り

- 29日

「人間とは何か?」を学際的に問い直すーCHAIN異分野融合教育支援

- 現在

- 934,000円

- 寄付者

- 66人

- 残り

- 23日

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 33,483,000円

- 支援者

- 1,873人

- 残り

- 38日

全ての子どもたちが "リコーダー演奏" を楽しめるように!

- 現在

- 353,000円

- 支援者

- 21人

- 残り

- 40日

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

- 現在

- 11,815,000円

- 寄付者

- 312人

- 残り

- 29日

大阪・北摂地域の未来の命をつなぐ。17年走り続けた救急車更新へ!

- 現在

- 9,335,000円

- 支援者

- 73人

- 残り

- 36日

みんなで創る「懐かしい未来」|映画『遥かな町へ』の製作を応援したい

- 現在

- 7,519,000円

- 支援者

- 283人

- 残り

- 28日