支援総額

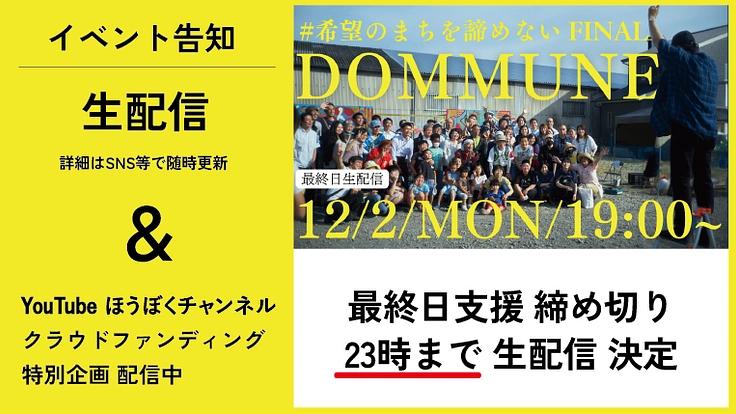

目標金額 100,000,000円

- 支援者

- 5,245人

- 募集終了日

- 2024年12月2日

"ひとりにしない"支援の集大成「希望のまち」とは?

みんなが「ホーム」になれる場所

北九州市に全世代の福祉の拠点となる複合施設を建設します。

「希望のまちプロジェクト」は、福岡県北九州市に様々な機能を持った複合型社会福祉施設を建設し、そこを拠点にコンセプトとしての「まち」を拡げていきたいとするものです。

その「まち」は、「孤立する人がいないまち」であり、「誰もが助けてと言えるまち」。それは「お互い様のまち」であり、「助けられた人が助ける人になれるまち」。

私たちは、格差が広がるこの国で「ひとりも取り残されないまちを」つくりたい。ここに来れば、みんなに「居場所と出番」があって、それぞれが誰かの「ホーム」になれる。

そんな場所にしたいと願っているのです。

この「希望のまち」をつくるには、皆さまの力が必要です。皆さまと「一緒に」つくるため、まずは寄付という形で、どうかご参加ください。

目次

----------------------------------------------

01:希望のまちとはなにか

抱樸は1988年に活動を開始し、35年を経た今では29の事業を行う、地方では大きなNPOとなりました。しかし、私たちはもう一歩前へ進もうとしています。困窮や孤立が生み出される社会や地域そのものをもう一度見直して、あるべき社会、あるべき地域、あるべきまちをつくりたい。だから、私たちは新しい「まちづくり」に挑戦します。 「かわいそうな人を助ける」のではありません。私たちにとって「あるべきまち」を創るのです。

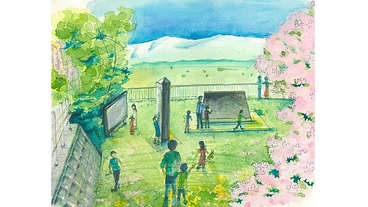

「希望のまち」の拠点施設が建築される予定地は福岡県北九州市にあります。ここは、市民、事業者、警察、行政が一丸となって取り組んできた暴力追放運動の結果、撤去が完了した特定危険指定暴力団の本部事務所跡地です。

この場所から、全国のモデルケースとなるべく、”希望のまちプロジェクト”が始動しています。地域と福祉が融合する複合型の拠点施設を建設し、そこから全員参加型のまちづくりを進めていく。それが希望のまちプロジェクトです。

希望のまちの拠点施設は子どもからご年配の方まで全世代が誰でも利用することができ、すべての人に「居場所と出番」が提供されます。

誰もが、「助けて」と言える、「助けて」と言われる。

みんながホームになれる場所、それが「希望のまち」です。

----------------------------------------------

02:希望のまちはなぜ必要なのか?

人は独りでは生きていけない。これは「限界」を示す言葉ではありません。 人である限り「助け合う」のは当然であり、「助けて」と言えることが人であることの証拠なのです。 背伸びをせず正直に「私」を生きることが出来るまち。困った時には「助けて」と言え、同時に「助けて」と言われるまち。 自分の物語を生きることが出来る。それが希望のまちです。

家族機能を社会化するために

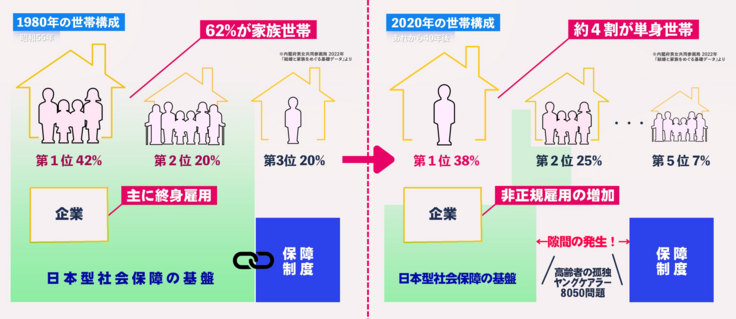

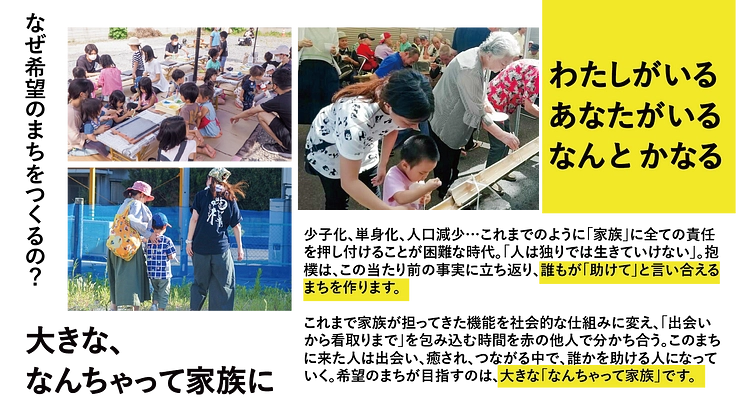

NPO法人抱樸の活動開始から30年余が経過し、路上に見られた困窮の風景は今、社会全体に広がりました。貧困、格差、そして孤立はもはや常態化しています。抱樸が支援をしてきた人の多くが経済的困窮に加え、社会的な孤立状態にありました。困った時も誰にも相談できず、独り困窮に耐え続けている方々でした。この背景には、極端な自己責任論の蔓延に加え、単身世帯の増加や地域のつながりの脆弱化といった社会全体の孤立化の進行があると考えられます。

これまでの日本は「家族」に多くの機能が担わされてきました。家族は日ごろの支えであると共に何かあれば病院や相談窓口に「つなげる」役割を担ってきたと言えます。日本の社会保障制度は、この「つなげてくれる」存在を前提に設計されてきたため、家族がいないと必要な制度にもつながりづらく、家族と制度の間に大きな隙間ができている状態だと言えます。

そこで、私たち抱樸はこの失われつつある家族の機能を社会的な仕組みに変えていきたいと考えています。これまで家族が担ってきた様々な機能を地域社会全体で担う場所、それが「希望のまち」です。

もし、いざという時に頼れる人が誰も思い浮かばなかったら、あなたも「家のあるホームレス」かもしれません。私たちはそんな社会をどうしても変えたい。北九州から日本中に、一人も取り残さない社会を広げていきます。

----------------------------------------------

03:希望のまちで何ができるのか?

「 血縁でなくても、赤の他人でも、親の代わりに教えられることはある 」

大人が助けてと言えなくなった社会で、多くの子どもたちが自ら命を立っている現実があります。「子どものこと」は親だけの責任ではありません。社会全体で取り組んでいかなければならない課題です。

家族や地域、職場など、これまで私たちの生活を支えていたさまざまな縁が細くなり、家族が孤立しています。その中で、本来は親から子どもに継承されなければならない「生きていくための力」が伝わっていない子どもたち、親たちがいます。

あるべき「社会的相続」(金銭だけでなく、親から大切にされたといった経験など)が成立していない人が増加していく社会の中で、希望のまちではまち全体での「相続」を起こします。社会的な経験が不足している親や子ども達へのサポートをまち全体で行うことで「相続の社会化」を目指します。

「血縁でなくても、赤の他人でも、親の代わりにできることがある」

子どもも大人もみんなが集まる希望のまちでは、そんな言葉が「本当」になります。

頼れる家族がいないなら、みんなで身内になればいい、なんちゃって家族になればいい。

頼れる人がいる、頼られる人がいる。

希望のまちに行けば誰かに助けて、と言われる。

頼りにされている、大事にされている。

そんな感覚を共有することで赤の他人が家族になる。

だから、抱樸は、助けてと言えるまちを作ります。

まち全体で社会的な相続をしていく。

なんちゃって家族になる。それが、「希望のまち」です。

希望のまちのグランドプラン

子どもも家族も誰でも

希望のまちは誰にでも開かれた場所です。

学習支援など、子どもも家族も誰でも、気軽に立ち寄れる場所、安心できる居場所を目指します。

地域とつながる地域をつくる

コミュニティカフェや地域互助会の運営を通じて、地域とのつながりづくりをサポートします。

安心できる居場所を目指します。ボランティアや本棚オーナー等、より主体的に地域づくりに関わっていただける機会と場所も提供します。

どんな相談も聞いてつなげる

「ひとりにしない」それが希望のまちの相談スタンスです。

困った時、誰に相談していいかわからない時「とりあえず希望のまちに」と言われる場所を目指します。常設の窓口と、訪問型の相談の両輪で地域の「困った」に応えます。

災害時には避難所として

避難所の機能とあわせて救援物資等の提供ができるように支援物資等を貯蔵します。

地域での防災訓練なども実施し、この場所が地域の防災と安全のために「なくてはならない場所」となることを目指します。

必要な時は福祉の支援も

希望のまちの土台には「救護施設」があります。

様々な生きづらさを抱えた人、困窮状況にある人、孤立している人など。支援を必要としている人を幅広く受け入れる救護施設は、希望のまちの象徴であり、新しい地域づくりの要となります。従来、家族が担ってきたような日常のサポートから、専門的な福祉のサポートまで、一環して提供することで、困っている人も今はそうでない人も、同じ場所で共に過ごし、交流し、つながっていく。希望のまちは、そんな場所と時間を提供します。

黒田征太郎さんが子どもたちと描いた絵を掲げたプレハブ小屋「SUBACO」

2階イメージ画(提供:手塚建築研究所)

----------------------------------------------

04:希望のまち は誰がつくるのか?

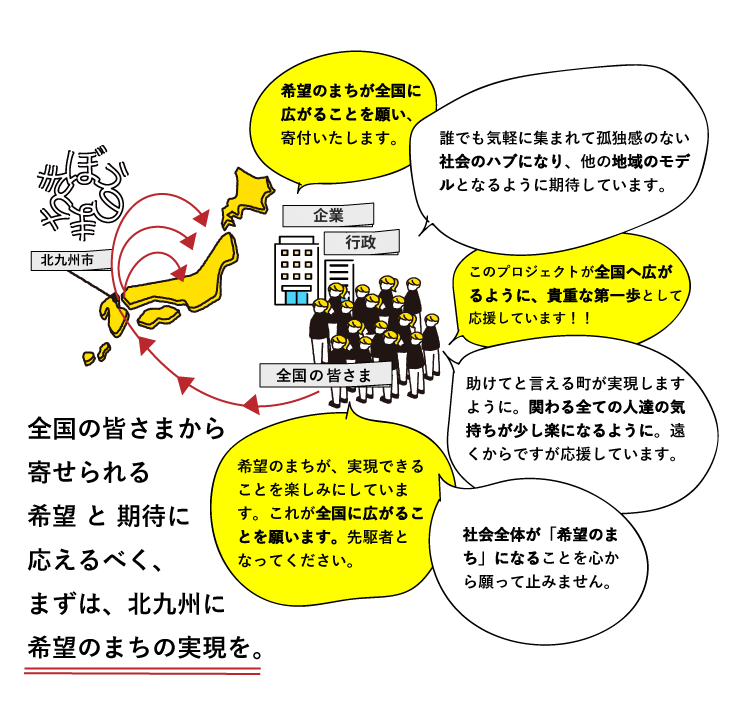

みんなで、つくる。の “みんな” とは――。「ひとりでは難しいことがある」「誰かを助けたい、わたしも助けて欲しい」そんな思いを持っている「みんな」です。人と安心してつながれるには仕組みや「場」が重要です。この「場づくり」には、誰でも参加できます。そして参加した皆さんは、たとえ離れていても「希望のまちの住人」なのだと考えます。

希望のまちが建設される福岡県北九州市は高齢化や単身化、人口減少など日本が直面している課題が先端的に現れている地域です。そこで、希望のまちでは全国に先駆け、新しい共生の形をみんなで作り上げていきます。そして、このまちづくりのプロセスで得た知見・ノウハウを「希望のまちモデル」として全国各地へ提供していきます。

-

みんなで創る希望のまちは、多くの方のご寄付に支えられて、創られます。設立にご協力いただく方々のお名前は施設に刻まれ、誰もひとりにしないこの場所を「みんな」が必要としたのだと示し続けます。

-

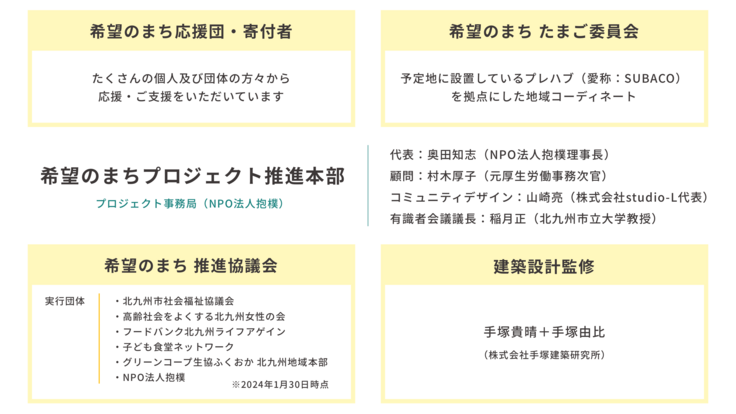

【実施体制】

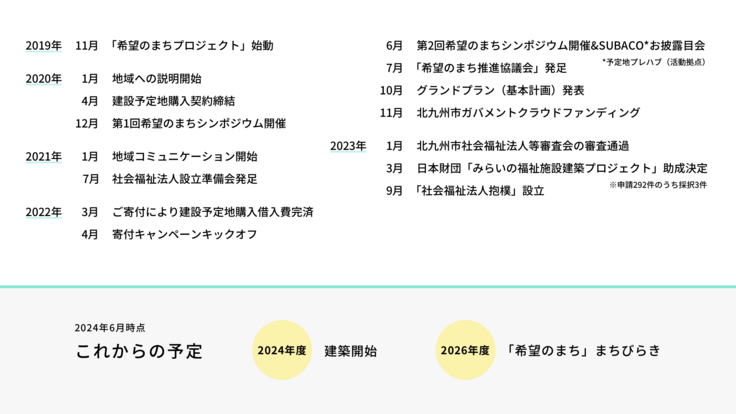

【スケジュール】

----------------------------------------------

特別寄稿:あなたがいる わたしがいる なんとかなる

希望のまちを応援してくださる方々、抱樸の仲間たちに、抱樸に関連するテーマで自由な形式の文章を寄せていただいております(2023年12月)。

#3 ASIAN KUNG-FU GENERATION ボーカル&ギター 後藤正文さん

#5 石原海さん(映像作家)

希望のまちを詳しく知りたい方へ

コラム・まちづくりの視点から:

特定危険指定暴力団工藤会“跡地”を再生する。北九州市から始まる「希望のまち」づくりの全貌。

コラム・社会課題の視点から:

1万人が寄付をしたコロナ緊急生活支援から3年。「助けて」と言えない社会に抱樸が提案する新しい”家族”のかたち

コラム・子ども支援の視点から:

子どもの貧困が7人に1人と言われる今、求められる支援の形とは

リターン

1,000円+システム利用料

希望のまち応援コース|1千円

■お礼のメール

■希望のまち特設WEBページにてお名前の掲載

(*ご希望者のみ。ご支援から2か月以内の掲載を予定しています)

■希望のまち活動報告書

(*2025年2月までにメールにてお送りします)

■寄付金領収書の発送

※ 個人によるご寄付で「寄付金控除」を受けるためには、年間2,000円を超える寄付が必要です。

※ご支援の際はページ本文末尾記載のご注意事項を必ずご確認ください。

- 申込数

- 967

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年2月

3,000円+システム利用料

希望のまち応援コース|3千円

■お礼のメール

■希望のまち特設WEBページにてお名前の掲載

(*ご希望者のみ。ご支援から2か月以内の掲載を予定しています)

■希望のまち活動報告書

(*2025年2月までにメールにてお送りします)

■寄付金領収書の発送

※ 個人によるご寄付で「寄付金控除」を受けるためには、年間2,000円を超える寄付が必要です。

※ご支援の際はページ本文末尾記載のご注意事項を必ずご確認ください。

- 申込数

- 1,043

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年2月

1,000円+システム利用料

希望のまち応援コース|1千円

■お礼のメール

■希望のまち特設WEBページにてお名前の掲載

(*ご希望者のみ。ご支援から2か月以内の掲載を予定しています)

■希望のまち活動報告書

(*2025年2月までにメールにてお送りします)

■寄付金領収書の発送

※ 個人によるご寄付で「寄付金控除」を受けるためには、年間2,000円を超える寄付が必要です。

※ご支援の際はページ本文末尾記載のご注意事項を必ずご確認ください。

- 申込数

- 967

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年2月

3,000円+システム利用料

希望のまち応援コース|3千円

■お礼のメール

■希望のまち特設WEBページにてお名前の掲載

(*ご希望者のみ。ご支援から2か月以内の掲載を予定しています)

■希望のまち活動報告書

(*2025年2月までにメールにてお送りします)

■寄付金領収書の発送

※ 個人によるご寄付で「寄付金控除」を受けるためには、年間2,000円を超える寄付が必要です。

※ご支援の際はページ本文末尾記載のご注意事項を必ずご確認ください。

- 申込数

- 1,043

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年2月

ほうぼくサポーター募集!「ひとりにしない」社会を一緒に作りませんか

- 総計

- 31人

311人募集中!|311子ども甲状腺がん裁判応援サポーター

- 総計

- 275人

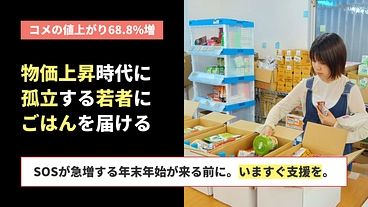

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

- 現在

- 11,810,000円

- 寄付者

- 311人

- 残り

- 29日

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金

- 現在

- 7,125,000円

- 支援者

- 332人

- 残り

- 6日

「なまけものの通りみち」となる生物回廊農園を共に作り育てましょう!

- 総計

- 58人

【緊急支援|大分市 大規模火災へのご支援を】

#医療・福祉

- 現在

- 2,490,000円

- 寄付者

- 298人

- 残り

- 41日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,685,000円

- 寄付者

- 2,852人

- 残り

- 29日

令和6年能登半島地震 観光協会を原動力に、能登・志賀町を支えたい!

- 支援総額

- 457,000円

- 支援者

- 33人

- 終了日

- 4/22

技術力を結集した日本製の真鍮ボールペンで 町工場を盛り上げたい!

- 支援総額

- 96,400円

- 支援者

- 4人

- 終了日

- 5/30

温かくなる!新感覚電子タバコケース「Bikett」開発!

- 支援総額

- 46,000円

- 支援者

- 7人

- 終了日

- 3/29

震災を受けた子供を笑顔にするためにカヌー体験を継続したい!

- 支援総額

- 264,000円

- 支援者

- 32人

- 終了日

- 7/29

奈良 御霊神社|老朽化した神輿を修復し、歴史あるお祭りを継承したい

- 支援総額

- 3,475,000円

- 支援者

- 198人

- 終了日

- 10/31

城下町の空家をワイナリーに!小諸産りんごでシードルを作りたい

- 支援総額

- 1,066,000円

- 支援者

- 43人

- 終了日

- 10/31

富山県人に愛される昭和天皇「立山の御歌」の御製碑建立プロジェクト

- 支援総額

- 1,905,000円

- 支援者

- 49人

- 終了日

- 7/25

.png)

.png)