支援総額

目標金額 10,000,000円

- 支援者

- 1,180人

- 募集終了日

- 2025年8月20日

【歴史探訪】平野郷の歴史について②

Xでもご紹介いたしましたが、朝日新聞電子版に本プロジェクトに関する記事が掲載されました。

有料記事ですので、残念ながら会員の方しか全文を読めませんが、ご覧頂けますと幸いです。

https://www.asahi.com/articles/AST7L053ST7LOXIE034M.html

◇ ◇ ◇

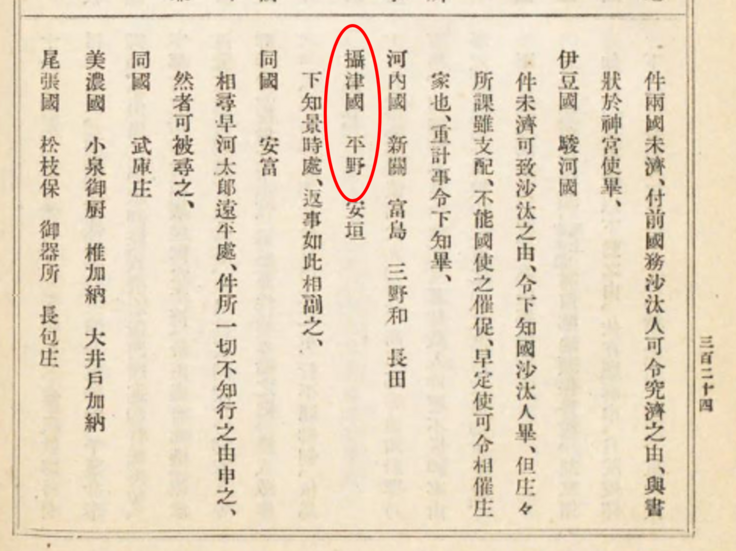

さて、前回の結びで坂上廣野麿公が杭全庄を所領とされたことが、「平野」の歴史の始まりだと書きました。

これはまさに文字通りで、「ひろのまろ」の「ひろの」が訛って「ひらの」になったと言われています(「ひろの」と書かれた書物は見つかっていないそうですが、当地では通説となっています)。

今回は、坂上廣野公を始祖とする坂上氏の深遠な歴史について、簡単にご紹介します。

この廣野麿公ですが、その後代々平野の民部(かきべ)という古代の身分を称し、平野の長としてこの地に留まります。

桓武天皇の妃となっていた妹の春子姫も、天皇崩御の後、兄を頼って平野に禁輪寺・長寶寺を創建してその菩提を弔ったと伝わっています。このため、長寶寺は尼寺として明治に入るまで代々坂上家の女性が守ってこられました。

また、当社を氏神として創建したのも、廣野麿公の子息、坂上当道(まさみち)公です。

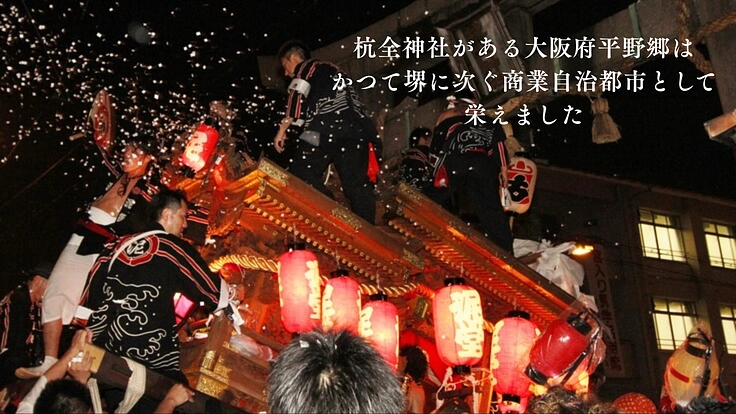

その後も坂上氏は、代々当社の祭祀を主宰する立場にあり、その縁により現在でも夏祭の神輿渡御にあたり、長寶寺さんからお供えが上がり祭典を行うという全国的にも珍しい神事が行われています。

この坂上氏は、明治初期まで平野にお住まいになりましたが、婚姻関係も京都の公家層としか結ばず、当地における権威としては、世俗的な権力を超越した存在であり続けました。

(領主・藩主が変わる都度その由緒や縁起を伝えに出向き、それが認められてきたことで、信長の直轄領となり完全な自治が崩れた後も、自治の気風が保たれてきたようです)

坂上氏の始祖として田村麻呂公の存在は非常に大きく、5月23日に行われているご命日のお祭は「田村祭」と呼ばれ、江戸時代にはその末裔として祭祀に関わる資格があることが、町の惣年寄(行政の責任者)になるための条件にもなっていました。

明治40年以降、田村祭は七名家の持ち回りから当社・田村社での祭儀となり、現在でも末裔の方々が「剣菱」と呼ばれる当時の料理に由来する特殊な神饌をお持ちになり(作り方は秘伝とのこと)、斎行されています。

平野という町に残る歴史の重みを感じるお祭のひとつです。

由来は当時の兵糧とも、田村麻呂公が東北より凱旋された際に、あり合わせでもてなした料理とも言われています。

山椒・木の芽などが入ったクレープ状の食べ物です。

さて、坂上氏は世俗と切り離された立場であったこともあり、より現実的な力を持っていたのが、その庶流とされる七名家(しちみょうけ)と呼ばれる家々です。

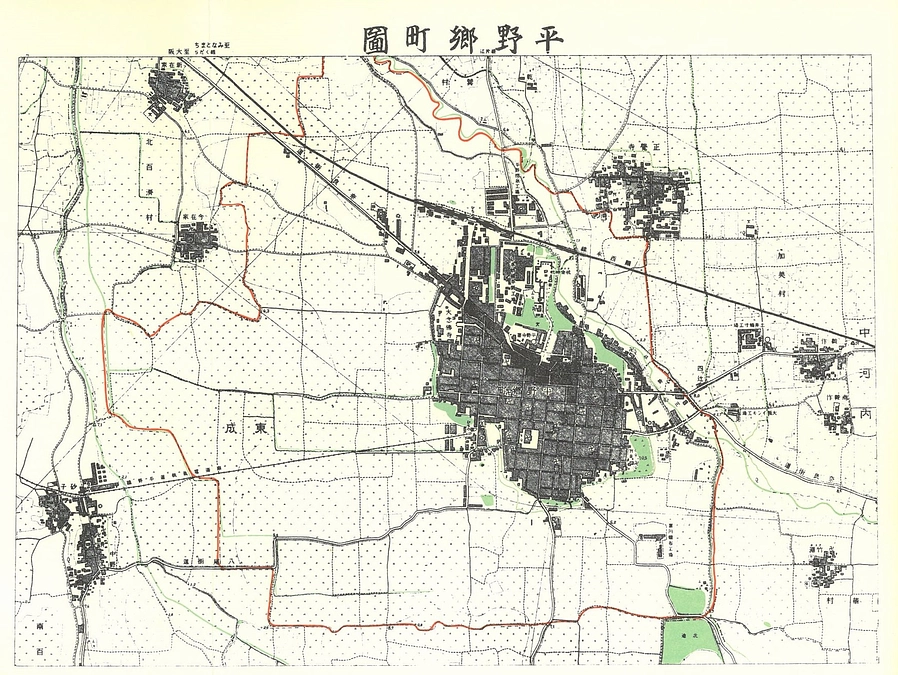

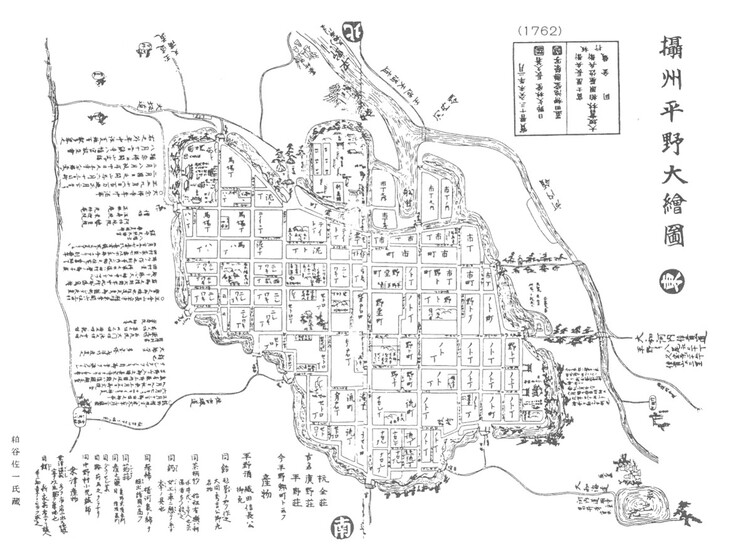

この7つの家が、中世から近世にかけて平野郷の各地域を分担して開発したため、郷内は大きく7つの地域に分かれています(泥堂・野堂・西脇・流・市・背戸口・馬場の各地域)。

市・泥堂・馬場・野堂・背戸口・西脇・流という7町の表記が読み取れます。

明治以降の住所表記の整理などで、現在の行政等の区分には出てきませんが、夏祭のだんじりは今でもこの七名家に基づく町域で運営されています。

(最大の野堂町が後に北・東・南の3町となったため、だんじりは9台となりました。)

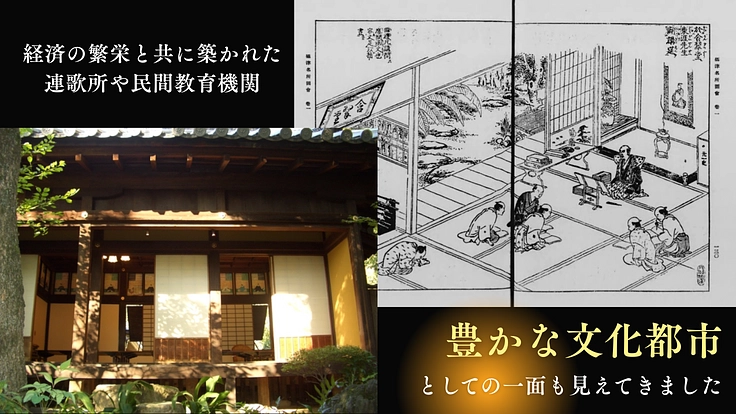

近世以降、七名家の方々は、筆頭格の末吉家をはじめ、各方面で飛躍を遂げます。

特に、戦国末期から江戸初期にかけては、大河ドラマで1年かけても足りないのではないかという程の大活躍です。

皆さまご存じの大阪で超有名なあの場所も、なんと七名家出身の方が作ったと言われています!(次回に続く)

リターン

100,000円+システム利用料

【8/12追加】3本とも研ぎ作業見学+粒子入り御守り+刀剣保管用の桐箱にお名前掲載コース

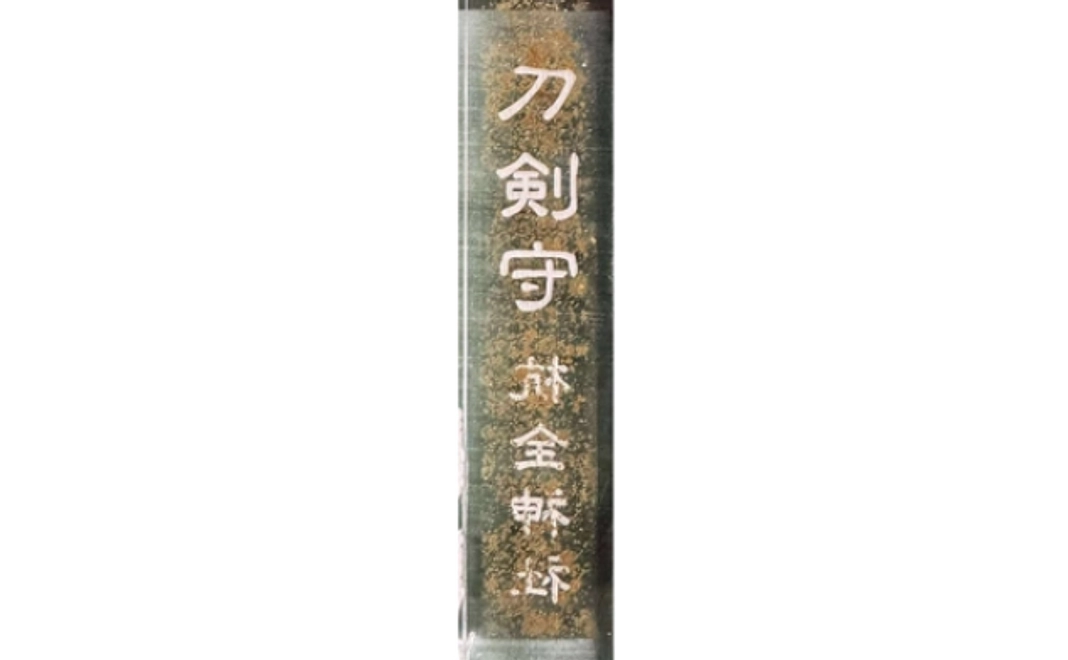

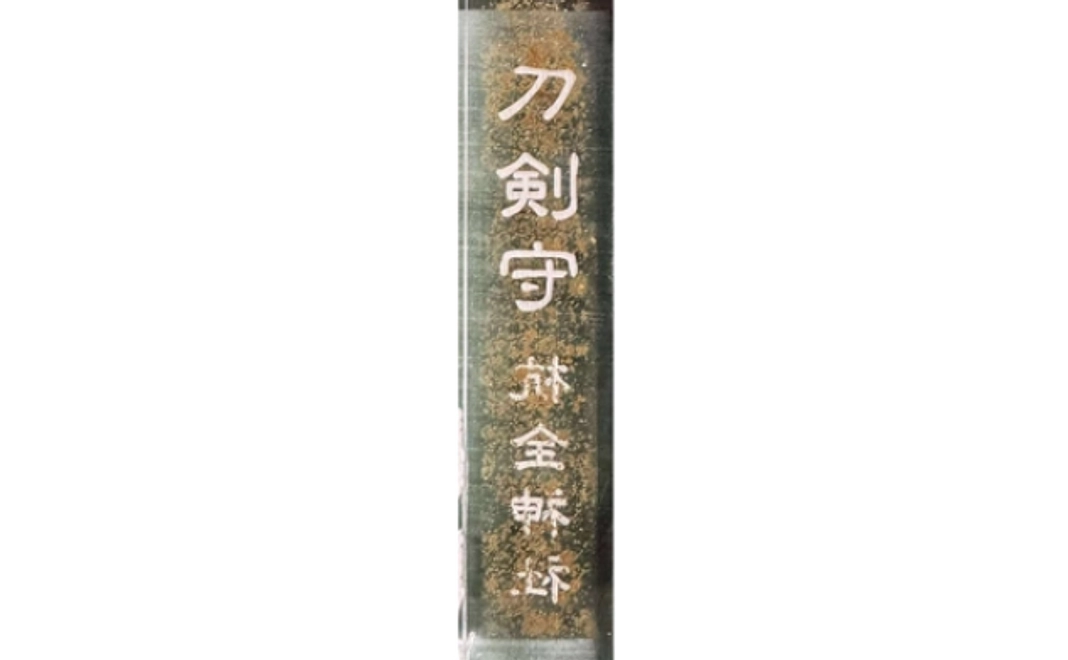

●3本(国永作と推定される剣、大太刀、太刀)の研ぎ作業見学(※1)

国永作と推定される剣:2025年10月中を予定

太刀:2026年2月~3月を予定

大太刀:2026年4月~8月を予定

●研磨粒子入りの御守り

●桐箱(刀剣保管用)へのお名前掲載

●お披露目展示へのご招待(※2)

●刀剣写真のポストカード

●刃文箔押しの御朱印

●原田一敏先生による修復刀剣に関するご講演視聴権(オンライン配信)(※3)

●お礼状

●研究報告レポート

(※1)1口2名様まで、杭全神社内での実施となります。詳細は実施予定月の2か月前までにご連絡いたします。

(※2)1口2名様まで、2026年10月中の実施を予定、詳細は2026年5月末までにご連絡いたします。

(※1~2)交通費等はご自身でご負担ください。

(※3)実施日程:2026年10月実施を予定、詳細のご連絡:2026年8月末まで

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 13

- 発送完了予定月

- 2026年10月

15,000円+システム利用料

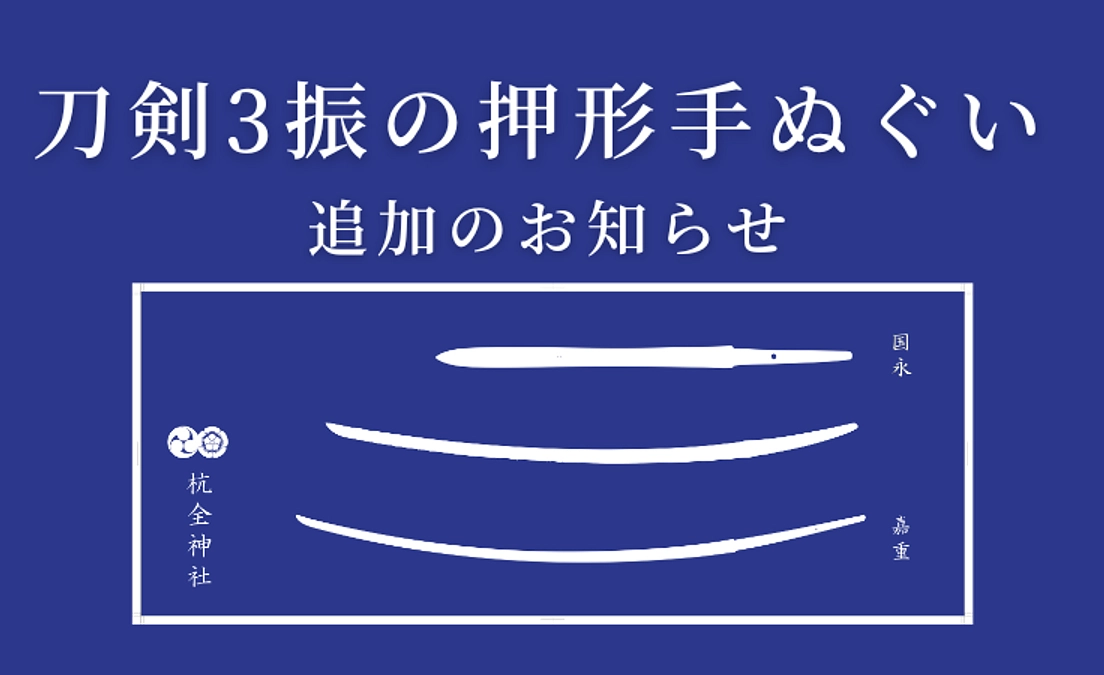

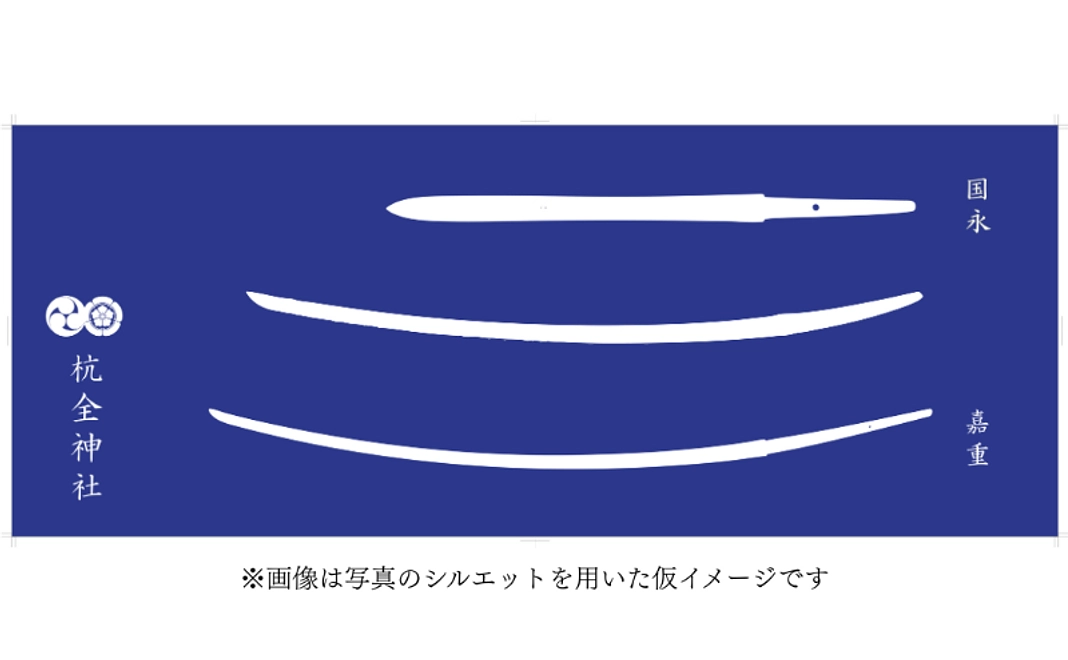

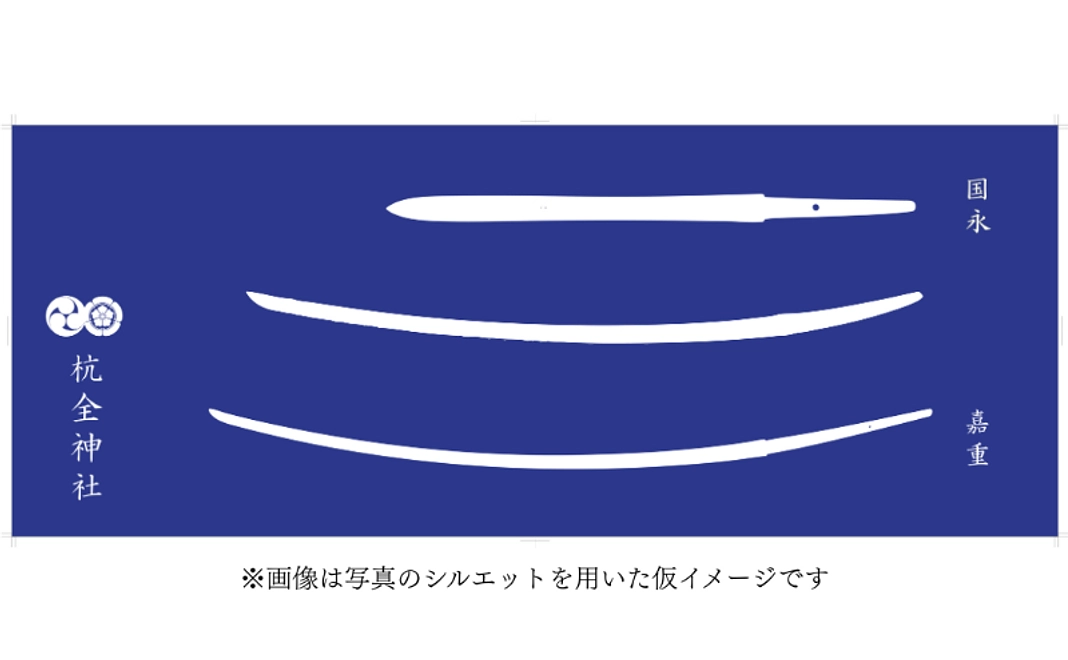

【8/4追加】刀剣3振の押形手ぬぐい

皆様への感謝と第二目標達成を目指す想いを込めて追加を決定!

●刃文押形の注染手ぬぐい

刀剣修復後に作成する 3 本それぞれの押形をベースに、伝統的な染めの手ぬぐいを縫製いたします。

染色する色の決定にあたり、皆様からぜひご意見をいただきたく、支援時にアンケートを設けておりますので、ご回答いただけますと幸いです(必ずしもご希望に沿うことができない場合もございます。あらかじめご了承ください)

●お礼状

●研究報告レポート

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年10月

100,000円+システム利用料

【8/12追加】3本とも研ぎ作業見学+粒子入り御守り+刀剣保管用の桐箱にお名前掲載コース

●3本(国永作と推定される剣、大太刀、太刀)の研ぎ作業見学(※1)

国永作と推定される剣:2025年10月中を予定

太刀:2026年2月~3月を予定

大太刀:2026年4月~8月を予定

●研磨粒子入りの御守り

●桐箱(刀剣保管用)へのお名前掲載

●お披露目展示へのご招待(※2)

●刀剣写真のポストカード

●刃文箔押しの御朱印

●原田一敏先生による修復刀剣に関するご講演視聴権(オンライン配信)(※3)

●お礼状

●研究報告レポート

(※1)1口2名様まで、杭全神社内での実施となります。詳細は実施予定月の2か月前までにご連絡いたします。

(※2)1口2名様まで、2026年10月中の実施を予定、詳細は2026年5月末までにご連絡いたします。

(※1~2)交通費等はご自身でご負担ください。

(※3)実施日程:2026年10月実施を予定、詳細のご連絡:2026年8月末まで

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 13

- 発送完了予定月

- 2026年10月

15,000円+システム利用料

【8/4追加】刀剣3振の押形手ぬぐい

皆様への感謝と第二目標達成を目指す想いを込めて追加を決定!

●刃文押形の注染手ぬぐい

刀剣修復後に作成する 3 本それぞれの押形をベースに、伝統的な染めの手ぬぐいを縫製いたします。

染色する色の決定にあたり、皆様からぜひご意見をいただきたく、支援時にアンケートを設けておりますので、ご回答いただけますと幸いです(必ずしもご希望に沿うことができない場合もございます。あらかじめご了承ください)

●お礼状

●研究報告レポート

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年10月

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,575,000円

- 寄付者

- 2,850人

- 残り

- 29日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 216,904,000円

- 支援者

- 12,300人

- 残り

- 29日

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

- 現在

- 675,000円

- 支援者

- 121人

- 残り

- 22時間

坂本龍馬ゆかりの御神木、倒壊。京都・武信稲荷神社「希望の再建」へ

- 現在

- 6,475,000円

- 支援者

- 338人

- 残り

- 46日

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

- 現在

- 73,896,000円

- 支援者

- 6,381人

- 残り

- 32日

久賀島の歴史を後世に語り伝えたい・潜伏キリシタン資料館サポーター

- 総計

- 4人

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!

- 総計

- 530人

.png)

.png)

.png)