支援総額

目標金額 470,000円

- 支援者

- 48人

- 募集終了日

- 2024年2月14日

『カラハリは泣いている』、人類の原罪の重さに気づいたために

この活動報告のなかで、『カラハリが呼んでいる』のことを書いたのは、もう半年も前のことだ。

普段歩きなれている道で、小さな本屋さんを発見して、入ったらみつけた本。

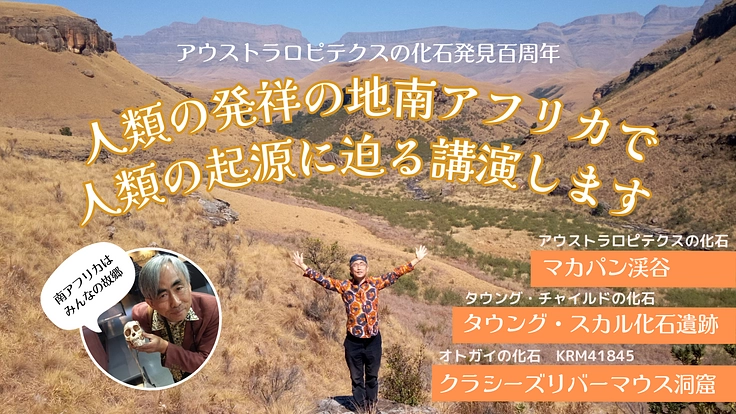

いよいよ南アフリカ行きがあと2か月に近づいてきたので、今月はローレンス・ヴァン・デル・ポストの『カラハリの失われた世界』を読み、彼のお墓がオレンジ自由州のフィリポリスにあることをつきとめた。

それから、『カラハリが呼んでいる』をゆっくり丁寧に読み直したのだけど、原題Cry of the Kalahariは、『カラハリは泣いている』と訳すほうが正しいのではないかと思った。

おそらく、動物行動学者は、もっとも「ヒト以外の動物(Nonhuman Animal)」と心を通わせることに気を使っていて、時間もかけている。だから、動物行動学には、ヒト以外の動物という用語があるのだ。これはヒトも動物であることを、はっきりとほのめかしている。できるだけ自然状態で生きているヒト以外の動物と接触する彼らの日常生活は、ヒトも動物であることを思い知らせるのだ。

ところが、彼らは、他の学術分野の人たちに、ヒトも動物ですからこの「ヒト以外の動物」という学術用語を使ってください、といったおせっかいはしない。それが徒労に終わるであろうことを知っているからでもある。

今回、じっくりと、マークと、ディーリアという著者が、ライオンや褐色ハイエナと付き合っている場面を読ませてもらって、そのことを感じた。彼らは、本を書いていて、カラハリ砂漠で生活するヒト以外の動物たちがどんどん追い詰められていることへの絶望感や罪の意識を感じているのに、隠している。そう思った。

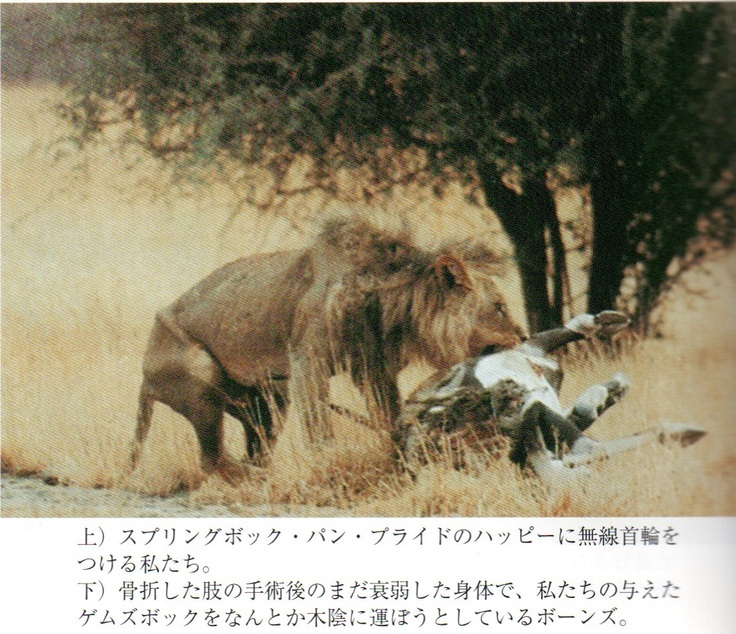

特にそれを感じたのは、カラハリに住み始めてすぐのころ。複雑骨折をして餓死寸前だった雄のライオン(彼らはボーンズと名づけた)に、外科手術をして、餌も与えたところ、そのライオンが驚くべき生命力で回復した(8 ボーンズ)。

それから3年後、ボーンズは元気になって、ときどき彼らのキャンプに遊びにくるようになる。マークは「おはよう、ボーンズくん。雨季はとっくに終わっているのに、いったいここでなにしてるんだい」と語りかける。そんな日常生活が記録されている。

1977年9月、食料品を補給するために町にでかけた二人は、サファリ・キャンプに一泊するように誘われる。そこで輸入食材をたっぷり使ったぜいたくな料理を食べ、おいしいお酒を飲み、アメリカのイリノイ州からハンティングに来た薬剤師とその奥さんに、ボーンズの治療のこと、奇跡的に回復して群れの優位の雄にカムバックしたことなどを話した。

「なんて美しい話なんでしょう。こんな話は今まできいたことがありませんわ。お話しくださってほんとうにありがとうございました」と、薬剤師と奥さんは涙を浮かべて感謝をしてくれた。

マークとディーリアは、そこで贅沢で快適な一夜を過ごし、朝食を食べてから、ハンターたちと別れた。しかし、その日の午前中に、ボーンズの話に涙したハンターが、ボーンズを撃ち殺したことを知る。

これはこの本のなかでも、とびきり悲しい話だった。

これが原罪というものかもしれない。

ヒトは、自分が動物であるのに、それを自覚していない。

ヒトは、自分たちが、カラハリ砂漠で生まれて、言語も自然に生まれたのに、自分たちが自然の一部であることを知らない。

そして、自然の中で暮らす動物たちを、ライフルで撃ち殺して、楽しんでいる。

アメリカから来たハンターは、ボーンズの話に感動した翌朝、そのボーンズを自分の手で撃ち殺した。

マークとディーリアは、まるで自分がボーンズを殺したような気分にうちひしがれたのではないだろうか。

動物行動学者である著者の二人は、この原罪を言語化していない。それは言語学者の仕事だという思いもあったのかもしれない。

(追記) 「ヒト以外の動物」という用語は、生物学では広く受け入れられているというコメントを頂きました。ご紹介します。

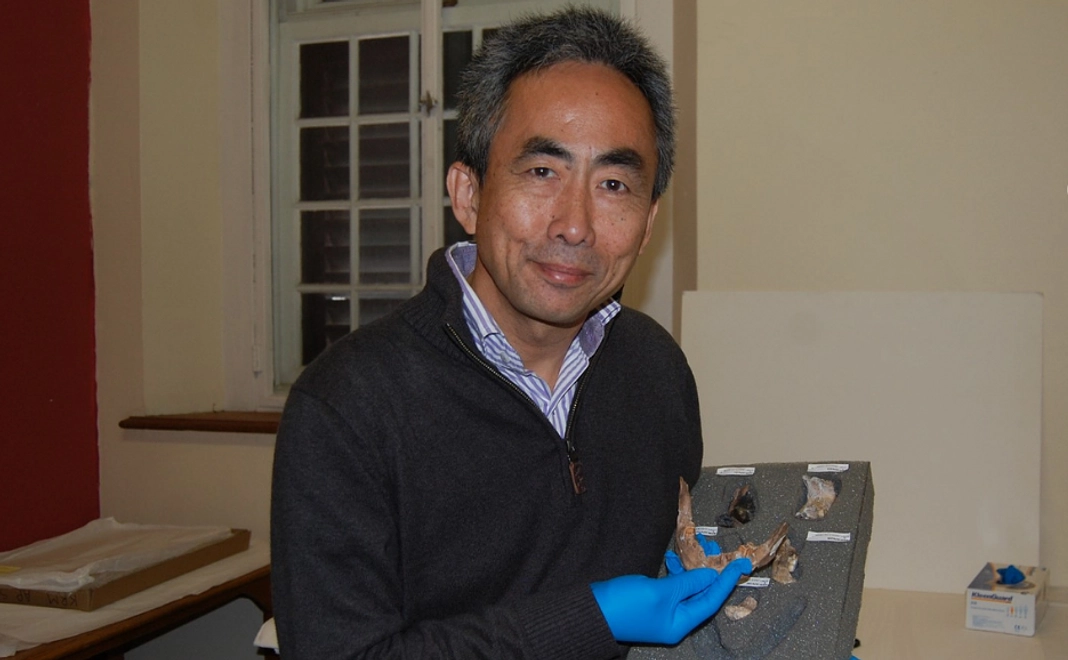

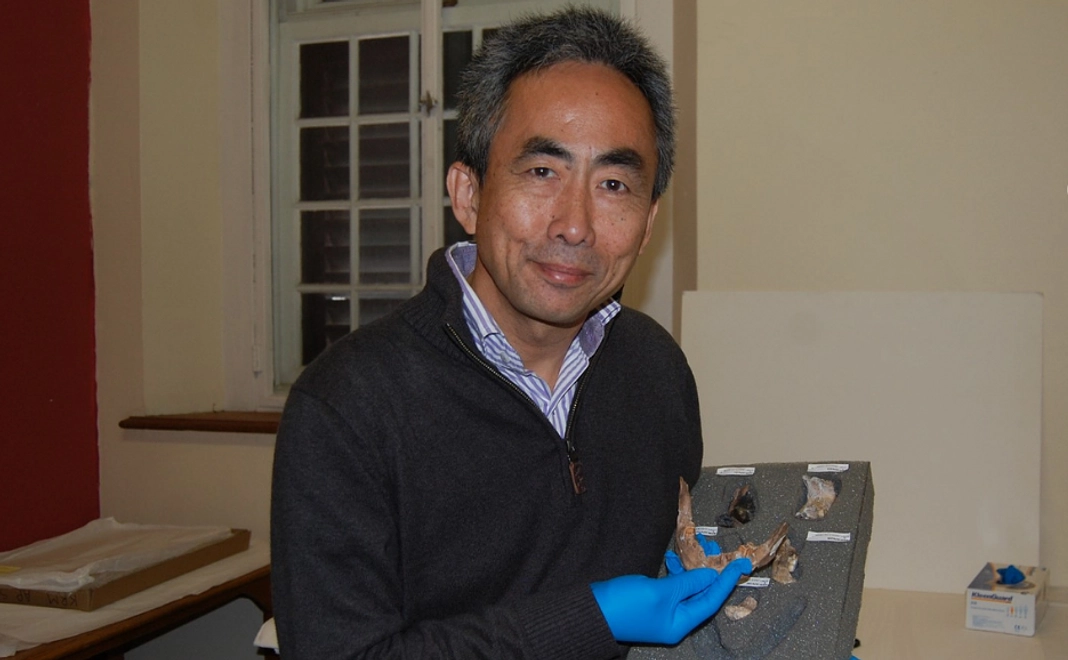

動物行動学者だけでなく、すべての生物学者は(ヒトと区別するために)ヒト以外の動物に言及しており、我々は、我々が動物-哺乳類-霊長類-ヒト上科-ヒト科、そしてより具体的にはヒト科であることを絶対的に受け入れています。(2024年6月26日、Bernhard Zipfel博士より)

リターン

5,000円+システム利用料

お気持ち応援コース

お礼状(PDF形式でメールで送付)

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年12月

10,000円+システム利用料

現地講演仮想聴講コース

現地で行った講演資料(PDF形式でメールで送付)

※英語の論文です

- 申込数

- 19

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年12月

5,000円+システム利用料

お気持ち応援コース

お礼状(PDF形式でメールで送付)

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年12月

10,000円+システム利用料

現地講演仮想聴講コース

現地で行った講演資料(PDF形式でメールで送付)

※英語の論文です

- 申込数

- 19

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年12月

吉村作治エジプト調査隊 太陽の船 大エジプト博物館展示へ【第一弾】

- 現在

- 5,950,000円

- 支援者

- 157人

- 残り

- 66日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

- 総計

- 679人

清瀬市から未来へ— 幻のロマン客車「夢空間」の鼓動を、再び。

- 現在

- 2,329,064円

- 支援者

- 115人

- 残り

- 9日

【継続寄付】DD51技術支援・鉄道を通した日タイ友好活動を続けたい

- 総計

- 64人

世界の女の子が「生理」でも笑顔で暮らせる環境をつくりたい

- 総計

- 30人

久賀島の歴史を後世に語り伝えたい・潜伏キリシタン資料館サポーター

- 総計

- 4人

情景を共感してもらえる冊子作り/写真展を行いたい

- 現在

- 110,000円

- 支援者

- 2人

- 残り

- 77日